第一編 特別攻撃隊の戦闘 序章 特攻作戦の概観

4. 比島・沖縄での特攻作戦

4. 比島・沖縄での特攻作戦

比島作戦は、大東亜戦争最後の山場であった。比島を失うと、わが国は南方資源要域特に重要な石油資源地域と分断され、石油入手不能となって近代戦遂行能力を失うのである。大本営は、国家の総力を結集する乾坤一擲の決戦作戦を企図し、この作戦を捷一号作戦と名付けた。

しかし、長い作戦の間に多くの輸送船を失い、また敵潜水艦の跳梁によって多量の兵員を送ることも、軍需資材の枯渇によって豊富な兵器、装備を送ることも出来なかった。結局、機動力を発揮して兵力の集中発揮が出来るのは航空兵力だけであり、その活躍に大きな期待がかけられた。

そしてまた、現地将兵には当時名将と目せられていた将帥を送ってその敢闘に期待した。

昭和19年9月8日、第4航空軍司令官として陸軍次官であった冨永恭次中将が現地に着任した。次いで10月8日、第14方面軍司令官として山下奉文大将が現地軍の統帥を発動した。海軍は10月5日航空関係将兵が最も信頼する大西瀧治郎中将を第1航空艦隊司令長官として発令した。

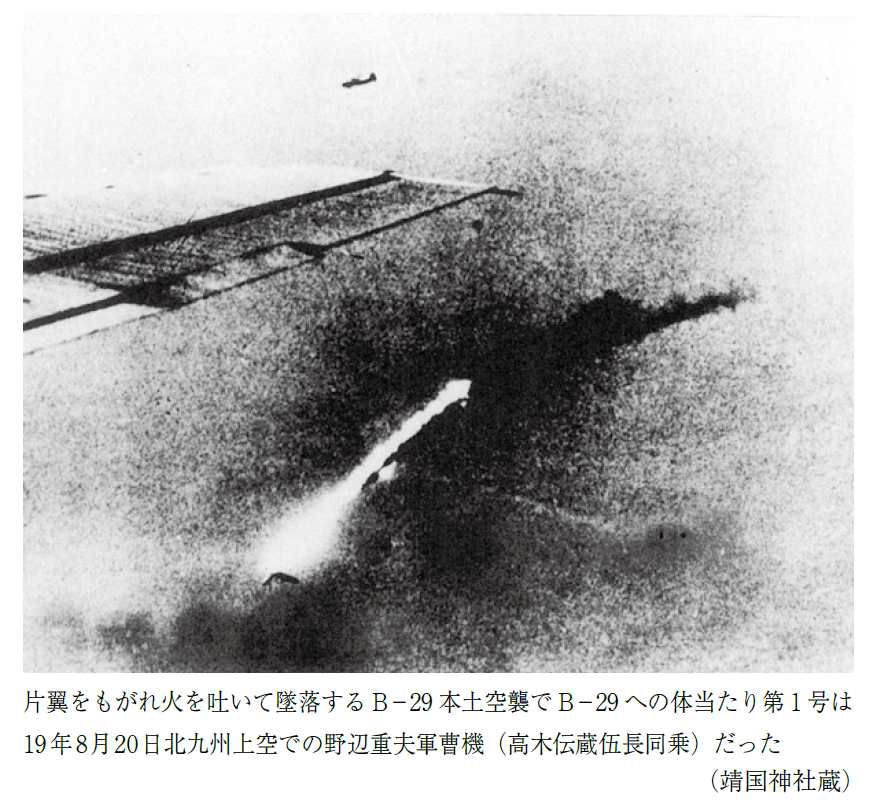

当時航空機生産の中枢部にあって海軍航空の実態を熟知し、かつ10月12〜14日の台湾沖航空戦の実況を目撃した同中将は、戦局打開のため胸中深く体当たり攻撃の指導を覚悟したであろう。陸軍次官であった冨永中将は、陸軍最初の航空特攻万朶隊、富嶽隊編成の動きは知っていたであろうし、8月20日の北九州における野辺重夫軍曹の体当たりによるB-29二機撃墜の報は、感激をもって聞いていたであろう。かくて、この二人の将帥によって、陸海軍の航空特攻が比島作戦において本格的に開始されることになった。

特攻作戦は、戦機に乗じ、兵力を集中して行なわなければ戦果は期待し難い。特攻隊員は志願によって選出されるけれども、その作戦行動は命令によるのである。「命令による組織的な体当たり攻撃」が特攻作戦であると理解される。(航空特攻については第二章に詳述する)

航空特攻は比島作戦において赫々たる戦果を収めた。偉大な戦果と大量の特攻戦没者のため、航空特攻の経緯は比較的知られているが、比島作戦に関連する他の特攻隊についても触れておく必要があろう。

11月20日、最初の回天特攻隊が、比島攻略の拠点となっているウルシーに突入した。還らざることを前提とした空挺部隊としては、11月26日、薫空挺隊が敵機の充満するブラウエン飛行場に強行着陸した。台湾出身の高砂義勇兵二〇名がその中に含まれていたことについて、日本人としては深甚の敬意と哀悼を捧げねばなるまい。12月6日の和号作戦においては、タクロバンに四機の重爆撃機が空挺隊員を乗せて強行着陸している。(第四章に詳述)

開戦当初から活躍を続けて来た特殊潜航艇は、昭和20年1月初旬スル海を北上する米攻略船団に捨身の攻撃を加えた。(第一章に詳述)最も目覚ましい働きをしたのが陸軍の㋹部隊であった。1月10日高橋功大尉に率いられた第12海上挺進戦隊の?艇90隻がリンガエン湾の敵船団の最只中に突入して大戦果を挙げたのである。(第五章に詳述)

米軍のリンガエン上陸後の第14方面軍の作戦も凄惨であった。そこでは第四章の戦車特攻に代表されるような激烈な戦闘が続いた。レイテ作戦以降、五〇万の日本軍が一〇万にやせ細るまでに難戦を続けたのである。

比島作戦における特攻戦果は大きく評価された。わが兵器の性能、操縦者の熟練度ともに敵に及ばず、結局捨身の精神力のみがこの難局を救いうるものと考えられた。昭和20年になると、陸海軍ともに特攻戦備に全力を傾倒することになった。

昭和20年2月19日、米軍は大挙して硫黄島に進攻した。それから3月25日に至る間、栗林忠道中将の率いる同島守備隊は敢闘して玉砕した。

米軍の損耗二八、六八六名に対し、日本軍は二〇、九三三名である。内地からは海軍航空特攻七五機が同島周辺の敵艦船群に突入した。硫黄島守備軍の頑強な戦闘によって、米軍の沖縄進攻予定は3月1日から4月1日に延期された。

沖縄の防衛は天一号作戦として計画された。その作戦のポイントは航空部隊の運用であった。連合艦隊は、第5航空艦隊に同方面の航空作戦を担任させた。比島で傷ついた第1航空艦隊は、台湾方面からそれを支援するのである。そして訓練部隊である第10航空艦隊に特攻訓練を急がせた。第5航空艦隊の戦力激減につれて、東日本にあった第3航空艦隊、訓練部隊の第10航空艦隊も沖縄航空特攻に全力を傾けることになる。

陸軍は新たに編成した第6航空軍を同方面に充当した。新編の同軍は戦力の充実と掌握を急いだ。しかし、3月末に至るも、まだ特攻隊の掌握すら不十分な状況であった。台湾の第8飛行師団には中国と南方の飛行部隊が急援する計画であった。満州で編成された特攻隊が台湾に進出する予定であったが、その途次において米軍が沖縄に上陸した。このため、沖縄あるいは九州から特攻出撃した第8飛行師団所属の特攻隊がかなりある。

ともあれ、天一号作戦において、特攻各隊はあらん限りの力を振りしぼって敵撃滅に邁進した。その状況は第一章以下に詳述されているのでここでは割愛する。

5月28日、大本営は第6航空軍を連合艦隊司令長官の作戦指揮下から除いた。それには人事上の問題があったにしても、要するに沖縄作戦の山場は過ぎたとの大本営の判断によるものである。翌29日夜、第32軍司令部は摩文仁に後退した。わが軍の後退にしたがって6月3日ごろ米軍は那覇南方の高地帯に進出して来た。兵は豪雨で水浸しになったたこ壺にひそんで、敵戦車に肉弾攻撃を敢行した。

6月4日、米軍は小禄飛行場北部に進出した。小禄海軍部隊は腹背に敵の攻撃を受け陸軍部隊との合流は不可能になった。沖縄方面根拠地隊司令官大田実少将は、同地死守の方針を定めた。海軍部隊の兵力はおよそ、一万であった。猛烈な砲爆撃下、善戦敢闘を続けた大田少将は、6月6日陸軍の通信不能により「沖縄県民かく戦へり」の無電を海軍次官にあて発電し、6月13日自決した。

南部地区に集結した第32軍主力も健闘を続けた。しかし19日、軍の組織的戦闘は終った。22日摩文仁部落の銃声はやんだ。この間にも陸海軍の航空特攻は、同軍の健闘と祖国の安泰を念じて沖縄南方洋上の敵艦船群に突入していった。

23日未明、牛島満軍司令官は長勇参謀長とともに摩文仁の丘で自決した。

沖縄戦では陸軍軍人六七、六〇〇名、海軍軍人二一、三〇〇名、計八八、九〇〇名が戦没した。痛ましいのは男子学徒隊一、六八五名のうち七三二名、女子学徒隊五四三名のうち二四九名が戦死したことである。

そして一般住民の死亡は約一〇万にも及んでいる。三月中旬から終戦まで、沖縄方面で戦没した航空特攻戦士の数は、海軍一、九六一名(九九四機)、陸軍一、〇二九名(義烈空挺隊を含む)(八九〇機)を数える。