第一編 特別攻撃隊の戦闘 第2章 陸海軍航空特別攻撃隊

1.体当たり攻撃への決意

1.体当たり攻撃への決意

航空不振の苦悩

困苦の中に錬磨を重ねた陸海軍航空は、大東亜戦争劈頭から連合軍航空を圧倒した。ことにわが海軍航空の戦績は、世界戦史の中にその類例を見ないものであった。しかし、昭和17年6月のミッドウェー海戦を機に戦勢は逐次米側航空に移って行った。昭和15年初夏におけるルーズベルト大統領の航空大拡充の号令が逐次その成果を見せ始めたのである。

昭和17年8月、米軍がガダルカナルを占領するに及んで、日米の航空決戦がソロモンに繰りひろげられた。従来から陸海軍は航空を重視する姿勢であった。しかし、海軍が大艦巨砲を、陸軍が歩兵を戦闘力の核心とする考えを覆するほどのものではなかった。従って所望の兵力整備は得られず、専ら訓練による精鋭によって難敵に当たったのである。ところが米軍搭乗員の練度の向上、器材・戦法の改善によって、その差は逐次せばまり、米軍の物量が勝敗の決定的な要因となってきた。そのためにガダルカナル周辺の制空権が米軍の手に落ち、「ガ」島は凄惨な結末を迎えることになった。それはポートモレスビーを目指した東部ニューギニアの作戦においても同様であった。

いまや、戦場の王者は航空であった。「制空権なくして作戦はあり得ない」陸海軍中央首脳が深刻にそう考え、すべてを犠牲にして航空の大拡充に踏み切ったのは昭和18年春のことであった。ルーズベルトの大決断に遅れること約三年。この遅れが大量の特攻戦士を生み出す一つの要因となった。

昭和18年春から大量に採用された航空要員を見ると、海軍では航空機一万三千、搭乗員一万の戦力急速整備計画に沿って、海軍兵学校出身者は第71期からその約半数が航空に割当てられ、第74期までに約一、五〇〇名を数えた。また海軍飛行予備学生は終戦までに約二四、〇〇〇人が動員された。さらに飛行予科練習生にいたっては終戦までに

二三六、〇〇〇人(うち、甲種一四七、〇〇〇人、乙種七七、〇〇〇人、丙種七、〇〇〇人、乙(特)五、〇〇〇人)にふくれあがった。但し、人数は揃ってもその養成は時間、練習機、教官、燃料の四つの不足に妨げられて数と質の両面において計画どおり進捗せず、戦力化が遅滞したため、遂には航空以外への割愛転用を余儀なくされていった。

陸軍では陸軍士官学校第57期(六百余名を地上兵科から航空に転科させた)、少年飛行兵では13・14・15期、乗員養成所出身者では14期である。

予備役操縦将校を大量に得るために新たに特別操縦見習士官制度を設けた。その第1期入隊が10月、2期が12月である。従来からある幹部候補生制度では8・9期である。陸海軍ともに、これらの出身者の中に特攻戦没者が圧倒的に多い。

右の多くの若者が訓練を受けている期間、太平洋には玉砕の島々が続いた。昭和18年4月のアッツ島、同年11月のマキン、タラワ島、昭和19年2月のルオット、クエゼリン、エニウェトクすべて航空支援なきままに玉砕に至ったのである。若者達は懸命に訓練に励んだ。一日も早く一人前の操縦者となって米軍を紛砕したい。その一念が苛烈な訓練に耐えさせた。

陸海軍航空特攻の発端

昭和18年9月末、大本営は絶対国防圏を設定して大東亜戦争持久の戦略方針を決定した。それは北千島から内南洋(サイパン、トラックを含む)を経て、ニューギニア西部、小スンダ列島に至るもので、この内側には敵に戦略拠点を与えず、わが方としてはこの持久の期間に、先に述べた航空要員を錬成して航空を中心とする反撃戦力を造成しようというものである。

ところが、米軍は攻撃の手をゆるめず、航空戦は熾烈さを加えていた。11月、ソロモン方面ではブーゲンビル島に米軍が上陸し、空・陸の激戦が展開した。

昭和19年2月17日、トラック島が敵機動部隊に急襲され重大な被害を受けた。絶対国防圏の一角が危急にさらされたのである。いっぼう、陸軍が主担当しているニューギニアでは、マッカーサー軍の優勢な航空に支援された跳石作戦の前に惨たんたる戦闘を続けていた。既に絶対国防圏のニューギニア西部も危い。大本営は焦慮した。

陸軍にとっては敵輸送船団を洋上に撃破することが最大の関心事となった。しかし、敵飛行場、あるいは地上戦場目標の攻撃を主任務としていた陸軍航空にとって、洋上目標の攻撃は難題であった。洋上目標攻撃には航続力が少なく、艇船攻撃には携行弾量が少ない。艦船攻撃に使える飛行機は非常に少ないのである。その数少ない新鋭重爆戦隊2個を18年暮から海軍の指揮下に入れて雷撃を訓練していた。また襲撃飛行隊員を練成する鉾田陸軍飛行学校では超低空飛行による跳飛爆撃訓練が盛んに行なわれていた。

輸送船団攻撃といっても、そこにはこれを護衛する空母や軍艦があり、これを放って置いては攻撃は成立しない。その撃滅についての術策はなかった。昭和19年春、参謀本部内で飛行機による体当たり部隊の編成が盛んに論じられるようになった。体当たり必沈部隊の攻撃によって敵のど胆を抜き、その間に雷撃部隊、跳飛爆弾攻撃部隊を発進させ、とどめを刺そうというものである。軍艦への体当たりは、体当たり即、死である。

それは必死隊であって決死隊ではない。航空要員の養成に任じる航空総監部はこれに反対であった。「今日の航空不振は第一線将兵の責任ではない。中央当事者の責任である。親の責任を子供の犠牲によって償うことがどうして出来ようか。」しかし、参謀本部はついに体当たり戦法を採択した。3月28日航空総監安田武雄中将は解任され、後任に参謀次長後宮淳大将が就任した。この後、体当たり部隊の編成が逐次具体化する。

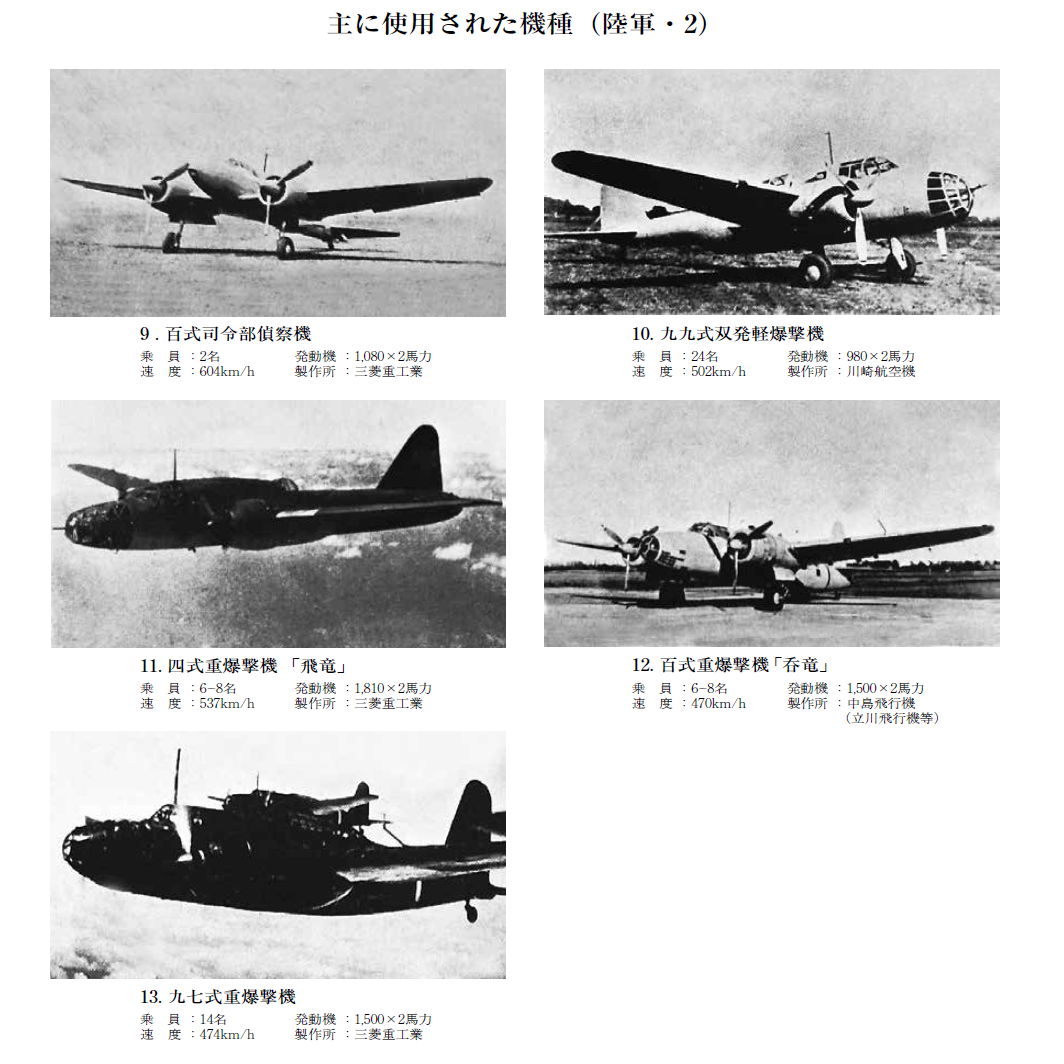

7月中旬ごろから四式重爆撃機と九九式双発軽爆撃機の体当たり機への改修がひそかに進められた。前者には海軍の八〇〇キロ爆弾二発、後者には一発を装置した。陸軍機としては破天荒な重爆弾の装着である。

このために防禦砲火などは全部下ろし、搭乗員も最少限にした。

右のように、陸軍では中央主導の特攻隊の編成が企画されている。しかし、海軍ではそのような動きはなかったもののように思われる。後に見るように第一線将兵の迸る闘魂が体当たり攻撃となって、特攻隊編成の先駆けとなったように観察される。

海軍が「あ」号作戦に失敗した昭和19年6月27日午後、館山海軍航空隊司令岡村基春大佐が舟木中佐を伴い航空兵器総局に大西瀧治郎中将を訪れ、体当たり攻撃の必要を論じこれに適する飛行機の生産を要望した。

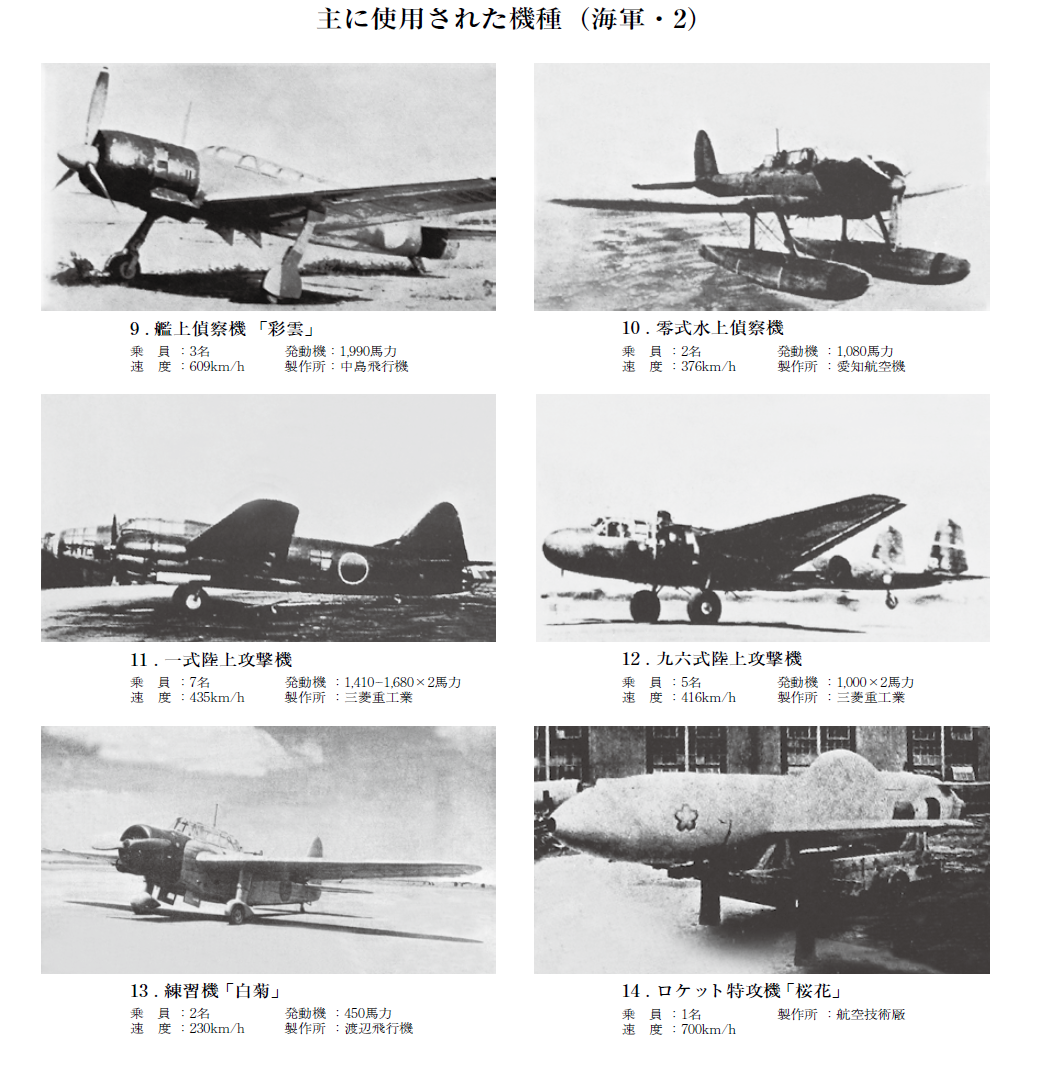

傍らで聞いていた同局長官遠藤三郎中将は、その感激を「神兵現わる」と日記に誌した。陸軍出身の遠藤中将は、海軍将校の烈々たる気魄に打たれた。また8月初めには第一〇八一空の太田正一中尉が、後に「桜花」と呼ばれることになったロケット推進の人間爆弾の構想を上申した。この上申は採用され8月16日から空技廠で設計に着手、9月初旬第一号機が完成した。実に不眠不休の特攻的作業であった。

かくて、昭和19年夏陸海軍ともに特攻隊編成の機運は醸成しつつあった。

特攻に先駆けた人々

特攻隊の編成は簡単に決意され、実行に移されたものではなかった。

その前に敵飛行機、艦船に体当たりを決行した数多くの勇士があった。

その壮烈な行動が中央部に対しては特攻隊編成の決意を固めさせ、第一線に対しては若者の血をたぎらさせ、特攻参加への心情を高めたのである。

次に感状を受けてその功績が全軍に布告されたもの、二階級特進の栄に浴した勇者の戦闘を発生の順に記述する。

〔海軍の場合〕

ミッドウェー海戦において空母飛龍分隊長海軍大尉友永丈市はミッドウェー島攻撃で燃料タンクに被弾し母艦に帰投したが、折返し敵空母攻撃の命を受けて破損機による片道攻撃を決意し、敵空母を攻撃撃沈し、自らはその艦橋に体当り攻撃を敢行した。

昭和17年7月4日「ラエ」上空において味方輸送船団直掩中の空母瑞鳳乗組海軍飛行兵長牧正直は来襲する敵爆撃機隊の指揮官機に体当り攻撃を敢行これを撃墜して敵編隊を四散せしめ、味方船団の危急を救った。

昭和17年10月26日南太平洋海戦において空母翔鶴上空直衛隊の一機である海軍一等飛行兵曹大森茂高は来襲敵爆撃機隊の数機を撃墜したが、爆撃直前の最後の一機に体当り攻撃を敢行撃墜して母艦を死守した。

昭和18年1月29日レンネル島沖海戦において第701航空隊飛行隊長海軍少佐檜貝襄治は敵艦船攻撃により戦艦巡洋艦に多大の損害を与えたが自らも被弾して敵戦艦の艦橋に体当り攻撃を敢行した。

昭和18年6月20日マカッサルにおいて敵大型爆撃機隊が来襲するや、海軍予備中尉木野宥治、二等飛行兵曹眞鍋鶴夫は単機をもって敵に突入し、その指揮官機に体当り攻撃を決行し、敵編隊を四散せしめた。

昭和18年11月19日ギルバード諸島沖航空戦において、第755海軍航空隊分隊長海軍大尉秋山義秋は敵機動部隊を攻撃し、敵空母を雷撃したのち、その艦橋に体当り攻撃を敢行した。

昭和19年6月19日第601海軍航空隊海軍上等飛行兵曹小松幸男及び国次萬吉は敵機動部隊攻撃のため空母大鳳を発艦直後、敵潜水艦の発射魚雷が大鳳に向け直走中を発見するや、これに体当り攻撃を決行して、よくその危急を救った。さらに昭和19年7月21日ヤップ島上空哨戒中の第201海軍航空隊戦闘機隊一等飛行兵曹松尾哲夫及び富田隆治のうち一機は来襲敵大型機部隊の指揮官機に体当り攻撃し、他の一機は敵機撃墜後付近浮上中の敵潜水艦に体当り攻撃を決行した。

昭和19年10月15日第26航空戦隊司令官海軍少将有馬正文はルソン島東方の敵機動部隊に対する攻撃部隊を自ら指揮して、敵空母に体当り攻撃を敢行し、自ら主唱する特攻戦法の最適を実証垂範した。さらに昭和19年10月21日硫黄島防空任務中の戦闘第317飛行隊分隊長海軍大尉中間栄博は来襲敵B-24爆撃隊を迎撃し、その一機に体当り攻撃を敢行してこれを撃墜した。

〔陸軍の場合〕

昭和18年5月8日、飛行第11戦隊の小田忠雄軍曹は東部ニューギニア、マダン付近でB -17を体当たり撃墜し、輸送船団の危急を救った。同年9月12日北千島方面では飛行第54戦隊の横崎二郎中尉はB-24編隊長機を体当たり撃墜し、その間に僚機が他のB-24六機のほとんど全機を撃墜した。

昭和19年に入ると、このような例が多くなる。4月14 日、飛行第26戦隊の石川清雄曹長は、ベンガル湾、ポートブレア沖約三〇キロ付近で魚雷に体当たりして船団の危急を救った。同年5月27日、飛行第5戦隊長高田勝重少佐の率いる二式複戦四機がビアク島周辺の敵駆逐艦群に突入した。この攻撃は、各方面に多大の感銘を与えた。この攻撃を目撃したビアク島守備隊長葛目直幸大佐は、同島を視察に来ていた第2方面軍参謀長沼田多稼蔵中将に「私には男児がある。どうか航空機搭乗員となり、敵艦に体当たり攻撃するよう、父の最後の願いとして伝達してください」

と述べたという。少佐高田勝重、中尉岡部敏男、曹長松本忠吾、同本宮利雄、同工藤隆弘、同岩本弘、同野崎正範、同深津芳春の八名が挙げた戦果は、駆逐艦撃沈二隻、同二隻撃破と判定された。陸軍中央部では二式複戦程度の軽飛行機でも体当たりによって駆逐艦を撃沈できるという確信を得て、いよいよ特攻に対する期待を大きくした。

内地では、昭和19年8月20日北九州を襲ったB-29に対し、飛行第4戦隊の野辺重夫軍曹が体当たりして一挙に二機を撃墜した。

更に南西方面では10月19日第1野戦補充飛行隊の阿部信弘中尉、寺沢一夫曹長、中山紀正軍曹の三機がニコバル諸島を攻撃中の英艦隊に突入した。この攻撃は地上守備隊が目撃し、軍艦二隻撃沈、一隻撃破を報じている。阿部中尉の父は阿部信行大将である。 比島作戦以前、陸軍においても以上のような体当たり攻撃があった。

敵撃滅の闘魂と、友軍の危急を救おうとする一念が咄差の体当たりを決意させたのである。

組織的な特攻作戦開始前、陸海軍航空ともに既に体当たり攻撃の覚悟は、第一線将兵の間に醸成されていたと見ることが出来よう。しかし、この攻撃を効率のよいものにするために、組織的に運用するとなると大問題である。決死的な攻撃を命じることは出来ても、指揮官としては生還の手段絶無の攻撃を命じることは出来ない。これを実行することは、大西瀧治郎中将が自ら言うごとくそれは統帥の外道である。 すでに見て来たように、サイパンが陥落した後の昭和19年夏、陸海軍ともに体当たり攻撃への準備は中央部でひそかに進められていたと見ることが出来る。その準備を決意することは、当事者にとって腸を刻むほどに苦悩に満ちたものであったであろう。しかし、これを実行するには、更に深刻な苦悩を伴ったことは想像に難くない。統帥の外道とは知りながら、国家の安泰を「体当たり攻撃」に唯一筋の光明を求めてこれを命じたのであろう。