第一編 特別攻撃隊の戦闘 第5章 海上特別攻撃隊

2. 陸軍海上挺進戦隊

2. 陸軍海上挺進戦隊

1 発足の経緯

昭和18年9月29日、船舶部隊の拡大にともない、船舶兵種を創設し、同年12月船舶特別幹部候補生制度が設けられた。この頃、落下傘部隊の菅原久一大尉(陸士51期のち海上挺進第10戦隊長)が、自ら率いて敵にあたるため、速力五十節くらいの高速艇の作製を陸軍省に意見具申した。中央部はこの種決死兵器には同意しなかった。

昭和19年4月頃、陸軍船舶司令部(広島市宇品)では、鈴木宗作司令官以下関係者の間に、海上の防衛は航空部隊のみに任せることなく、船舶部隊自らの手で実施すべきだとの意見が強まった。そのため簡単で軽量の攻撃艇を、あらかじめ敵の予想上陸正面に配置し、奇襲によって上陸船団を側背から攻撃する着想をたて、野戦船舶本廠に舟艇の試作を、また戦法等について船舶練習部にそれぞれ研究を担当させた。

また、これとは別に、大本営陸軍部でも、この目的のため、兵器行政本部と第十技術研究所に、肉迫攻撃艇の開発を命じていた。

2 兵器の研究開発及び戦法の検討

攻撃艇の研究開発 特攻攻撃のために用いる艇は、当初速力四十節以上を目途とした。このためには数百馬力の高速エンジンが必要と考えられたが、当時の生産力から見て到底不可能と思われ、一時この問題は停滞した。

ところが、船舶司令部から、隷下の工場で自動車エンジンを装備した高速艇を作って攻撃艇として使用したい旨、中央に献策して来た。また海軍でも特攻用の艇を、同様の着想で研究していることを知り、第十技術研究所に、自動車エンジンを用いた艇の試作を下命した。

第十技術研究所では19年5月中旬から主務科長内山鉄夫中佐、艇体小滝真吉技師、機関艤装を岩崎中尉が担当して設計を開始した。7月11日になって、千葉県の岩井付近で、海軍の㊃艇と陸軍の試作艇の比較試験を行い、各種の要件を充すことで、第十技術研究所の試作になる甲一号型を採用することに決定した。

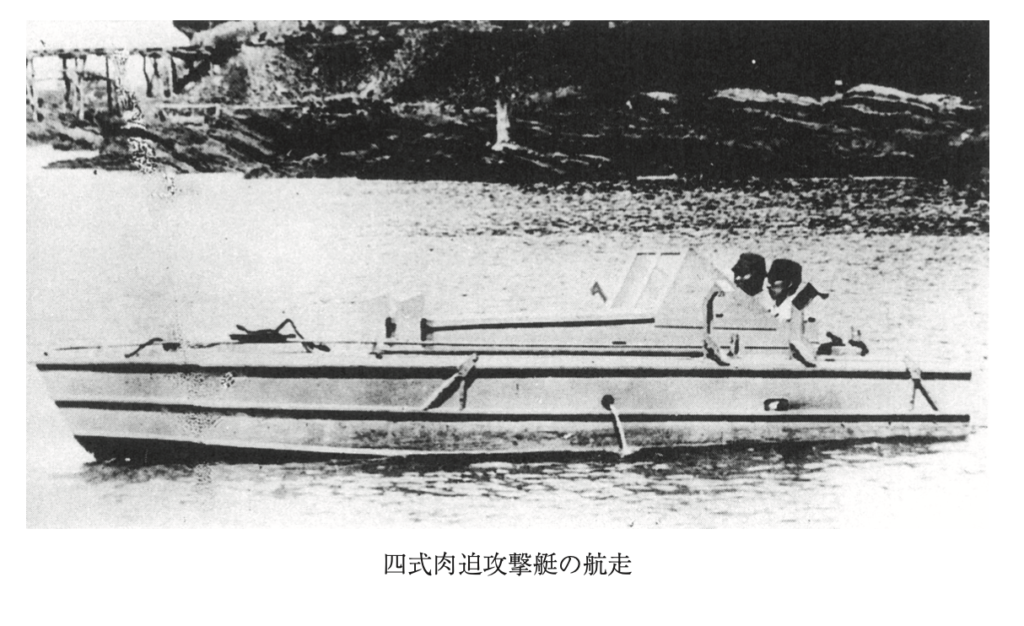

この艇は、長さ五・六米、幅一・八米、吃水〇・二六米、満載排水量約一・五噸、最大速力二〇~二四節、航続時間三・五時間、二五〇瓩爆雷一個装備のベニヤ板製の半滑走型で、秘匿名称を連絡艇㋹と称した。

爆雷の研究開発 爆雷は、第一技術研究所と船舶司令部とで研究開発を手がけた。19年8月28日宇品の廃棄船高崎丸を用いて実爆実験を行った結果、一二〇瓩では効果不充分で、二五〇瓩を要することが実証された。また海軍の㊃艇は艇首に爆薬を収納して衝突する方式であったが、㋹艇は艇尾に投下装置によって装着、乗員の手動か又は衝突時に金具の作動で落下する機構となっていた。

攻撃艇による攻撃戦法の検討 昭和19年7月16日、斉藤義雄少佐以下十八名が船舶司令部に集結し、海上特攻研究の班を編成、広島湾内の大カクマ島(弁天島)を根拠地として、特別の研究訓練を開始した。

攻撃の最小単位を㋹三隻にする方式は、船舶練習部研究部の西浦節三中佐の発想で、実験の結果それが決定した。

7月下旬、研究部長北村可大大佐主宰のもと、㋹の戦闘法につき十八名の研究員も参加して検討会が実施され、体当り攻撃か又は敵船(艦)に膚接して爆雷を投下、一旦後退し更に攻撃を復行するかが論ぜられ、体当りを採ることにされた。

その後、大本営関係者と船舶司令部とで、攻撃研究員を交え㋹特攻の可能性、攻撃法、用法及び編成装備等が研究討議され、これをもととして中央部において決定を見、関係機関及び部隊に示された。

3 部隊運用の構想

圧倒的な制空制海権下に進攻作戦を展開している米軍に対し攻撃必成を期するため、次の運用方針が定められた。

現地の最高指揮官(通常軍司令官)が直轄して運用する。これは、一局部の戦況に眩惑されず、敵の上陸企図を的確に捕え、つとめて多くの攻撃艇を一斉に統一運用するためであった。とくに、初回の使用時期の判断は、当該作戦のみならず全陸軍同種部隊の命運をも左右すると考えられた。

企図の秘匿を絶対の要件とする この着想は、陸軍にとり有史以来の新企画であり、一たび敵に暴露すれば、この艇の脆弱さと自衛能力の不足から、容易に対応の処置を講じ得られるものであった。これがため、国内における艇の制作装備はもとより、この種部隊の存在、配備、戦法等全般にわたり、企図を秘匿することが作戦成功の絶対的条件であった。

基地の秘匿、掩護の強化㋹部隊は、泊地に進入してくる敵輸送船もしくは軽艦艇を目標とした。一方艇の航続力の制約から、部隊の展開は当然予想敵上陸正面付近に限定された。したがって徹底した敵の砲爆撃による制圧に耐えることが必要であり、このため基地の秘匿と掩護は絶対的なものであった。

攻撃は、大量による奇襲とする 敵は通常膨大な戦力を投入して上陸を敢行する。これに対し期待する効果をあげるためには、大兵力を投入し、かつあらゆる方向から同時に攻撃を行い敵の対応を困難にする必要がある。また既にのべた艇の特性から、夜間における奇襲によることを必須の要件としていた。

攻撃の要領 戦隊長の指揮のもと、軍の命令に基づき、日没後に舟艇を泛水し、一コ戦隊(百隻)または一コ中隊(三十隻)ごとに航行、敵の護衛又は警戒艦艇に遭遇した場合は、その一部をもって体当たりを行わせ、主力の舟艇群をもって目標に突進、三ないし九隻が一団となって攻撃を実施する。

4 要員の選定と練成

基幹要員の選定 陸軍船舶部隊として、はじめて組織的かつ決死的戦法を採用するため、要員の選定には特に留意された。戦隊長にはすべて正規将校即ち陸軍士官学校出身の若い少佐(陸士51・52期)及び大尉(53・54期)、中隊長には主として昭和19年7月少尉任官の陸士57期生を主体とし、そのほか陸士56期生(一部55期)、幹部候補生出身の若い中尉または少尉(幹候8・9期)のうち特攻を自ら志願するものを充てた。郡長(小隊長)には第一乃至第十戦隊は幹候第10期生、第十一乃至第三十戦隊は幹候第11期生(いずれも船舶幹候と一般幹候からの出身者)を充てた。一般隊員には第一乃至第十九戦隊までは、船舶特別幹部候補生をあて、第二十から第三十戦隊には、その不足分を現役下士官・下士官候補生や乙種幹部候補生から採用した。

要員の練成 前述の大カクマ島における特別研究班の研究訓練は、広島湾外において実施した天覧映画の撮影をもって終了し、その後訓練の秘匿と地域の関係から、8月上旬に極秘の裡に香川県小豆島渕崎村(現土庄町)の船舶特幹隊に根拠地を移し、小豆島西方の豊島で要員の練成訓練に移った。

訓練は、斉藤義雄少佐の統括のもと、仮編成の二乃至三コ戦隊ずつ、三・四日間海岸の幕舎で露営しながらの訓練であったが、各戦隊は、それぞれ大カクマ島での特別研究員が基幹要員として配置され、逐次練成を重ねた。ただ舟艇の絶対数の不足、故障の続出に加えて要員の夜間海上への不慣熱と衛生環境の不備とで、皮膚病患者等が多発する悪条件下での訓練であったが、短時間に多数の要員を所望の水準まで練成し得たことは、当時としてはけだし稀有のことであった。

訓練の状況を船舶司令官佐伯文郎中将が視察したのち、8月下旬、一コ戦隊による展示演習を陸軍中央部の参加のもと実施した。かくして十コ戦隊の練成訓練の終了後、広島県江田島幸ノ浦に新設の船舶練習部第十教育隊(初代隊長松山作二中佐)に訓練の場が移った。この第十教育隊は、昭和20年2月の第一次訓練の終結をもって一旦解散したが、本土決戦準備が開始されるにつれ、20年4月から第二次訓練を再開した。

海上挺進戦隊への期待㋹部隊の戦闘加入は、その運用構想が決定してから甚だ短期間であった。この間、杉山参謀総長の視察、大カクマ島研究員をもってする攻撃の天覧映画の作製、大本営関係者の訓練視察および昭和19年11月末の侍従武官山県大佐差遣による視察等が相つぎ、㋹に対する期待の程は絶大なものが感じられた。

5 部隊の編成と配備

海上挺進部隊は、直接攻撃に任ずる海上挺進戦隊とその基地支援業務を担当する海上挺進基地大隊とに二分された。現地軍では、数コ戦隊を統轄機関を設けて運用し、基地大隊は各軍ごと配置された海上挺進基地隊本部の指揮下において、それぞれ挺進戦隊の支援を担任させた。

海上挺進戦隊の編成

海上挺進戦隊は、戦隊長以下一〇四名、㋹一〇〇隻をもって編成した。戦隊は戦隊本部(戦隊長以下十一名)と三コ中隊(中隊長以下三十一名)とになり、更に中隊は中隊本部(中隊長以下四名)および三コ群(各九名)とからなり、戦隊を戦術単位、中隊を戦闘単位とし一コ群(九隻)を行動の最小単位と定めた。但し戦隊長及び各中隊長艇のみ指揮艇のために、複座方式とした。また部隊装備として自動小銃四挺、各戦隊員はそれぞれ拳銃(26年式・弾丸六発)と軍刀(40年式)を装備した。

海上挺進基地大隊等の編成

海上挺進基地大隊は、大隊長以下約九〇〇名を基準とし、大隊本部、三コ作業中隊(中隊指揮班と三コ作業小隊とに分割、約一八〇名)、整備中隊、重機関銃小隊、通信隊、医務室および経理班とに分かれ、大隊長には特別志願将校(幹候出身の予備役から現役になったもの)又は少尉候補者出身の古参大尉をあて、隊員は補充兵役及び予備役の者で、将校も主として召集または幹部候補生出身の予備役であった。

これらの部隊は、戦隊の舟艇秘匿陣地の構築、舟艇の整備ならびに出撃に際しての泛水作業および戦隊の管理支援を主任務とし、それ等の任務遂行後は陸上守備隊となって戦闘に参加するもので、このため装備として、重機関銃四、軽機関銃十二、重擲弾筒十六、下士官・兵は小銃装備で、部隊の一部には大隊砲を装備するものもあった。

海上挺進基地隊本部は、中佐または古参の少佐の隊長以下四~五〇名の編成で、本部所属員は隊長以下将校五~六名、そのほか兵技将校、軍医および主計将校と下士官、兵をもって運用された。

動員及び輸送、配備

昭和19年8月9日付の軍令陸甲第一〇七号にもとづき、九月一日から中旬にかけ、江田島町幸ノ浦において船舶司令官管理のもと、第一~第十戦隊が編成を完結し、ついで10月上旬から下旬の間に第十一~第三十戦隊の編成を完結した。

海上挺進基地大隊は、広島市宇品において、8月28日から9月18日の間に十コ隊を、東北および九州において二十コ隊を編成し、基地隊本部も同時期に宇品において五コ隊本部を編成した。

当時戦域への海上輸送は、船腹の不足と海上交通の安全の確保とが最大の問題点であり、その輸送計画は難渋をきわめ、三十コ戦隊の展開は、途中における海難をも含み六カ月を要した。

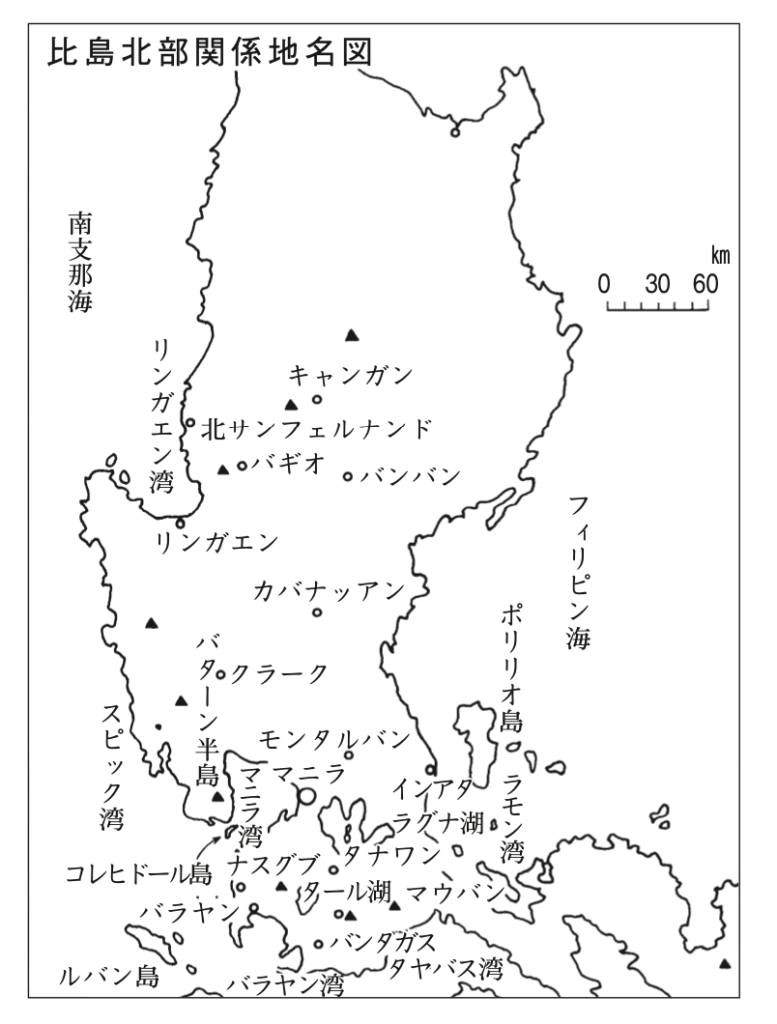

展開は、基地隊本部五コのうち比島三コ(ラモン湾地区、マニラ・リンガエン地区、南部バタンガス地区各一)沖縄本島に一コ、台湾高雄地区に一コであり、挺進戦隊(基地大隊も同じ)は比島十六コ、(東海岸ラモン湾地区(レガスピー含む)五コ、マニラ、リンガエン、テルナーテ地区三コ、南海岸バタンガス地区八コ)沖縄方面九コ(慶良間列島三コ、沖縄本島四コ、宮古島二コ、台湾五コ(高雄地区五コ)と計画された。

海難と損害及展開戦力

海上輸送中の被害はその殆どが敵潜水艦によるもので、その地域はバシー海峡が最も多く、そのほか済州島沖および東支那海に発生した。第三基地隊本部はバシー海峡で乗船が沈没、基地大隊関係では比島へ移動した七コ大隊(九・十・十三・十五・十八・十九・二十)台湾へ移動した二コ大隊が攻撃をうけ、そのうち第十五大隊はバシー海峡とバターン沖とで二回遭難、四割の戦力を喪失し、第十八大隊は済州島沖と東支那海およびバシー海峡で被害を受け損耗甚だしく、隊を解隊し残存者を第十五大隊に転属、台湾に向かった第二十二大隊は東支那海で整備中隊が全滅した。

海上挺進戦隊においては、十六コ戦隊が遭難した。このうち第十八戦隊は兵員六五名戦死、㋹一〇〇隻沈没、第十九戦隊は大損害をうけ僅かに七名のみ生存、第五戦隊は㋹一〇〇隻が沈没し、比島のレガスピー派遣を変更し台湾に残留した。第二十戦隊は㋹一〇〇隻沈没再出発のあと台湾にとどまり、第二十九戦隊(沖縄派遣)は二コ中隊弱が沖縄到着、主力は大島へ駐在、第三十戦隊は大損害ののち宇品に帰還した。

損害の総数は、戦死三一七名、㋹損耗一、三〇〇隻に及び、戦域への展開完了は比島11.3戦隊(東海岸3.3、南海岸5、マニラ・リンガエン地区3)沖縄慶良間列島3コ戦隊、沖縄本島3.6戦隊、宮古島1コ戦隊、台湾には8.3コ戦隊の配置となった。

このほか、本土決戦準備のため、更に第三十一戦隊から第四十戦隊まで及び第五十一、第五十二戦隊が編成を完了して展開した。また第四十一乃至第五十戦隊および第五十三戦隊は仮編成のうえ訓練中に終戦を迎えた。また現地軍においても自主的に此の種部隊を編成し訓練を実施したものがあった。

6 海上挺進戦隊の作戦行動

㋹部隊は、困難な海上輸送を克服し、敵上陸前に予想上陸正面に作戦展開を一応終了した。しかし、敵上陸点を的確に判断し、適切な作戦展開を実施することは至難であった。また、敵のリンガエン湾上陸作戦における我が㋹部隊の瞠目すべき戦果は、米進攻軍をしてかえって徹底した対抗策を強化させる結果となり、比島ついで沖縄戦における㋹部隊の事後の運用をきわめて困難にした。また㋹は夜間混乱した海上において、通信連絡の手段も有せずかつ視認しにくい小艇であることから、その戦果の確認は甚だ困難なものがあった。

比島における特攻作戦

昭和20年1月9日、セオドア・S・ウイルキンソン中将指揮の進攻部隊が、ルソン島リンガエン湾に上陸を開始した夜、同地区のスワルに展開していた第十二戦隊(戦隊長高橋功大尉・陸士54)は、約四十隻(一説では七十隻)をもって出撃を行い、翌10日午前3~4時頃、米軍の輸送船および上陸用舟艇を攻撃、多大の戦果をあげ生存者僅かに二名を残し他は全員戦死した。米軍資料にもとづく戦果は(リチャード・ネオール著「特別攻撃隊」による)、次のように記されている。「03:58、アメリカ戦艦コロラドは、一六二五噸の戦車揚陸艦LST925からの緊急通信を受けた。『敵魚雷艇により被害を受く、浸水が激しい』『救助艇送れ』LST925の周辺には、少くとも三隻の㋹艇から至近距離に爆雷が落され、戦車揚陸艦は水線付近に穴があき、右舷エンジンが破壊された。彼等はこの目標に体当たりはしなかったが、正確に教範どおりの攻撃を行った。㋹艇は二十節の高速で艦尾から突っ込み、一隻は右舷に一隻は左舷に、また一隻は艦尾四十米位で爆雷を落とし、四秒後信管が爆発するときに、最も効果ある艦中央と艦尾の舵とスクリュー付近で爆雷を爆発させるのに成功し、急転舵して暗闇に消えて行った。しかし、大部分の㋹艇は直進して体当たりし、爆雷が直接目標の至近距離で爆発するのを確実にした。

このような攻撃が、LST1028にも加えられ爆発が艦底で起こり、エンジン部に海水が激しく流れ込んで来た。付近にいた二隻のLSTと六、二〇〇噸の輸送船ウアー・オークも各一隻の㋹艇の攻撃をうけ、輸送船は魚雷により被害を受けたと報告し、船長は船を見捨てる決心をした。ウアー・オーク号の舷側に三・六米の破口があき、七三名の負傷者が救助された。04:00直後に、魚雷艇(筆者注㋹艇のこと)による攻撃の警報が、連合軍艦隊に発令された。駆逐艦フィリップは、突入して来る㋹艇をその二十三米前で二〇ミリ砲で撃破し危険を回避した。艦艇でごったがえした泊地では、回避運動をすることができなかった。05:00頃までに生き残った㋹艇は退去したが、損傷がひどく攻撃再興は不能であった。日本側は二十乃至三十隻の艦艇を撃沈または大破したと主張した。集計すると上陸船団は沈没六隻、大破二隻、損害八隻で計十六隻で日本側の主張に近い被害を受けている。この損失は、アメリカ海軍にとっては重大なものであり、比島南部に展開していた魚雷艇隊を至急北西方面に移動し、輸送船団泊地の防衛力増強をはかった。この攻撃後、生き残った日本兵の行動から、『リンガエンの決死的遊泳者たち』と言う神話が生まれた。裸の遊泳者が後に爆薬を綱で曳いて攻撃してくるのを、アメリカ軍の水兵はナイフと短銃で阻止した」。

米軍では、リンガエン湾における㋹艇の攻撃から四日後に、海軍のPT(哨戒艇、魚雷を通常装備せず、四〇粍・三七粍・二〇粍砲や重機関銃およびロケットを装備)と航空機とで徹底した哨戒を開始し、また特攻艇等の秘密基地を破壊するため隠密に行動するカクタス海軍部隊を編成し、一方フィリピンのゲリラ部隊をその探知に使用した。

昭和20年1月31日、米国第十一空挺師団の連隊戦闘団規模の部隊が、マニラ湾のやや南のナスグブ沖に上陸準備を開始したとき、ナスグブ北西四十粁の基地から第十五戦隊第二中隊長上野義現中尉(陸士56)の指揮する一コ中隊が、またその南から戦隊の一部が出撃し船団泊地を攻撃した。この地域は、海岸が急傾斜で、24:00の高潮をまって揚陸をするべく、上陸軍旗艦スペンサーと駆逐艦三隻が一般哨戒につき、海岸から五浬沖に駆逐艦三隻、対潜哨戒艦一隻と駆潜艇一隻とで、また駆逐艦二隻を船団付近に配備した。22:35頃、駆潜艇が満月の海上を二十隻の㋹艇が一列隊形で前進するのを発見し警報を発した。駆逐艦が㋹艇を砲撃する前に、駆潜艇が高射機銃と七六ミリ砲で㋹二隻を撃沈したが、三隻目の㋹が駆潜艇の中央に衝突し、水線に二米の穴があき、転覆沈没した。その後㋹艇は小グループに分かれ、駆逐艦の攻撃を試みたが、米国艦艇によって㋹艇は大損害をうけ、最後の二隻も夜明になって飛行機で沈められた。

2月2日から15日までの間、第十五及び第十六戦隊の残部が散発的な攻撃をくり返し、また第十一戦隊もマニラ南方のテルナーテ地区から一部の艇で攻撃したが、戦果は未確認であった。

沖縄における特攻作戦

米連合遠征部隊は、スプルーアンス海軍大将の率いる一、五〇〇隻の艦艇と圧倒的航空支援のもと、第十軍司令官S・B・バックナー陸軍中将指揮の二十四万の上陸部隊をもって、昭和20年4月1日、沖縄本島西部の嘉手納海岸に、上陸作戦を展開した。

これに先だち、本島西南方の慶良間海峡は、米軍にとり恰好の洋上補給と艦艇修理の基地であるため、これを重視した攻略部隊は、第七十七歩兵師団をもって、3月26日攻撃を実施した。慶良間列島には、㋹部隊の第一乃至第三戦隊が展開し、敵上陸部隊の泊地進入後、その背面から攻撃する計画であったが、出撃の条件未完のまま不意の急襲をうけた。そのうえ各海上挺進基地大隊は、沖縄本島から他に転用された第九師団の後詰め部隊となり、その一部を残置して主力は既に本島に転進しており、対上陸作戦能力は微弱になっていた。ここにおいて第三十二軍は作戦全般に及ぼす影響を顧慮し、三コ戦隊に対し㋹艇の破棄を下命した。

時恰も慶良間列島所在㋹部隊の戦備状況を視察中であった軍船舶隊長大町茂大佐一行は、急遽軍司令部に帰還するため、自沈を免がれた第三戦隊の㋹二隻に分乗して出発したが、大町大佐の艇は洋上で消息を絶った。一方第二戦隊の第一中隊は、慶良間列島中の慶留間島に分駐していたが、3月28日未明、大下真男中隊長(陸士57)以下十六名が、㋹四隻に分乗し出撃を敢行し、慶良間海峡で米駆逐艦一隻を撃沈、輸送船二隻を撃破したとの戦果が報告されたが、米軍側の記録では、攻撃をすべて撃破し実質的な被害はなかったとなっている。

敵上陸部隊は、沖縄本島上陸に先だち、上陸正面と運天港の特殊潜航艇および海上挺進攻撃基地を徹底して制圧した。この砲爆撃に耐え、3月29日第二十九戦隊の第一中隊長中川康敏中尉(陸士56)以下十七名が十七隻の㋹を迂水し北谷西方の米艦船を攻撃し、中型艦一隻を撃沈し二隻を撃破した。この攻撃で十六名が戦死した。米軍の資料によれば、「㋹はエンジンの騒音と月光に照らされた航跡の夜光虫とで発見され、激しい砲撃で輸送船に接近出来ない状態であったが、一隻が砲火を突破し五二〇噸のLSM12に衝突、船は中央に大穴をあけられ、応急修理で持ちこたえたが、4月4日沈没した」と記録されている。

糸満付近に展開していた第二十六戦隊は、4月7日(米軍資料では4月9日)船舶工兵第二十六連隊の神山島の米軍砲兵陣地への斬込みに呼応し、軍命令にもとづき第一中隊二十隻が出撃、第三中隊は岸本具郎中隊長(陸士57)以下二隻がこれに連繋して攻撃を実施し、駆逐艦一隻輸送船二隻を撃沈したほか火柱三を望見することが出来た。米軍資料によれば、「4月9日3時、㋹隊は基地より暗夜をついて出撃した。4時二、〇五〇噸の駆逐艦チャールズ・J・バッジャーは、海岸砲撃任務を完了したあと停泊中、暗闇の中から㋹艇の攻撃をうけて犠牲となった。バッジャーが射撃を始める前に爆雷を投下し闇の中に消えた。爆発により機関室に大浸水が起り、戦死者は出なかったが、艦は浮力を保てなくなり、慶良間海峡まで曳航擱座し、再び戦闘に参加し得なかった。駆逐艦パァデイは、集中砲火で㋹の接近を阻止し、そのため投下爆雷は遠くて被害をまぬがれ、六、三一八トンの攻撃輸送船スターも至近に爆雷攻撃を受けたが、被害はなかった。中型揚陸艦LSM89は体当たり攻撃を受けたが、被害は軽微であった。また駆逐艦ポーターフィールドも被害を受けた。㋹の攻撃に対する射撃のため、各艦はしばしばお互いの流れ弾により被弾した。㋹艇が全部沈められても、泳いでいる生存者が手榴弾をもって攻撃してくるので、射撃を続けなければならなかった」と記されている。

4月10日、第二十六戦隊第二中隊野田耕平見習士官以下十名が、各個攻撃を実施し、全員が帰還したが、戦果は不明であった。4月15日第二十六戦隊長足立睦生大尉(陸士53)以下二十二隻が、嘉手納西方海面の米軍艦艇を攻撃し、駆逐艦一隻艦種不詳一隻を撃沈、艦種不詳三隻を炎上させ、そのほかに火柱六を報告した。同日付の米軍資料によれば、機雷掃海艇YMS31が㋹の攻撃で大破したとなっている。

4月26日、第二中隊は十五隻をもって出撃準備したが、砲撃及び不測の誘発事故により出撃不能となり、中隊長及び他の一艇のみをもって駆逐艦を攻撃した。4月27日第一中隊は十二隻をもって嘉手納沖の艦船を攻撃し、輸送船一隻、駆逐艦一隻を撃沈したと報告された。

第二十八戦隊は、4月27~28日夜、第三中隊長小林浩三少尉(陸士57)の指揮する二コ群(二十三隻)で具志頭付近から中城湾に出撃したが、戦果は不明であった。米軍資料では、「4月27日中城湾において一隻の㋹艇が、二、〇五〇噸の駆逐艦ハッチンズを吹き飛ばした。㋹艇の体当たりにより、艦は数フィート飛び上がり左舷のエンジンとスクリュー軸が破損し、十八名が負傷し艦は終戦まで使用不能となった。また二日後に、ロケット砲艦LCS37は、体当り攻撃をうけ艦は大破した」と記録されている。

5月3日の第三十二軍の総攻撃にあたって、戦線左翼西海岸正面では、第二十七戦隊第一中隊、第二十八戦隊の主力及び第二十九戦隊の一部をもって、船舶工兵第二十六連隊の兵員を乗せ、那覇港を発し大山付近に逆上陸を実施し、右翼東海岸正面では、第二十七戦隊の第二・第三中隊約二十隻をもって、中城湾および勝連半島付近の輸送船団を攻撃し、駆逐艦一上陸用舟艇二、大型輸送船三を撃沈した。この戦闘で戦隊長岡部茂己少佐(陸士52)以下二十三名が戦死した。

5月中旬、第二十八戦隊は川島見習士官以下六隻で嘉手納沖に、5月23日麻生清之少尉以下九隻で嘉手納及び那覇沖に出撃、27日には第二十七戦隊の第一中隊が残存全艇で出撃を行なったが、戦果は確認されなかった。この出撃をもって海上挺進作戦は終了し、残存の戦隊員は陸上戦闘に参加、その殆どが戦死をとげた。

結び

海上挺進戦隊は、乏しい国力のもと国軍の大きな期待を担い、短期間に部隊を編成し、極めて困難な洋上を突破して展開を終え、全く不慣れな海上において無防備の特攻艇を操り、鬼神のごとき攻撃を敢行し、物心両面での多大な戦果をあげた。この業績は青史にとどめられるべきである。

平成17年9月米国テキサス州のニミッツ元帥生地のフリデリッグズバーグにある国立太平洋戦争記念館(旧ニミッツ記念館)で、太平洋・沖縄シンポジウムが開かれ筆者が日本代表として参加した。パネリストの中に艦艇乗務の海軍歴戦者達が居て航空特攻と異なり暗夜の水上特攻で甚大な被害があったが、その地に恐怖から神経障害を起こす乗組員が多発し、ために作戦に齟齬を来たすことがあったと述べた。 (皆本 義博)