第一編 特別攻撃隊の戦闘 第2章 陸海軍航空特別攻撃隊

2. 比島航空特攻

2. 比島航空特攻

比島の将星たち

昭和19年7月24日、テニアン島にあった第1航空艦隊司令部は玉砕した。8月12日、同司令長官として寺岡謹平中将が南比のダバオに着任、鋭意その再建に努めていた。しかし、9月初め二百八十機を算していた同航空艦隊機は9月中・下旬の敵機動部隊機との対戦において実動六十五機程度に激減していた。予想される比島航空決戦において、今や尋常一様の手段では艦隊決戦に即応する航空作戦は実行できない。

10月5日、海軍は航空関係将兵に信望の厚い大西瀧治郎中将を、第1航空艦隊司令長官予定者として、同司令部付に発令した。

大西中将の赴任途次は、台湾沖航空戦の最中であった。12~14日のニュースは連日の大戦果を報じていたが、豊田聯合艦隊司令長官とともに新竹上空のわが零戦とグラマンとの空中戦を見守っていた同中将は、われに明らかな不利を克服して勝機を摑む方法は、敵空母に対する体当たりのほかない、と強く感じたという。

10月15日、台湾を襲っていた米機動艦隊は、鉾を転じてマニラを空襲した。戦力をやっと取り戻していた陸・海軍の航空は、協力してこれに反撃した。第26航空戦隊司令官、有馬正文少将は、この日の戦闘で敵航空母艦に体当たり攻撃を敢行して戦死した。配属されていた陸軍偵察隊将校も敬仰する名指揮官であった。

大西中将のマニラ進出は17日であった。15日以降の敵機動部隊との交戦の結果、20日ころの第1航空艦隊の実働戦力は、わずか四十機内外に減少していた。陸軍の戦力もまた六十五機内外に減少していた。

19日夕刻、マバラカット基地の201空本部に到着した大西中将は、早速同隊の主だった者を集めた。

「戦局は皆も承知のとおりで、今度の捷号作戦に失敗すれば、それこそ由々しい大事を招くことになる。したがって1航艦としては是非とも第1遊撃隊のレイテ突入を成功させねばならぬ。そのためには、敵の機動部隊を叩いて、少なくとも一週間ぐらい、空母の甲板を使えないようにする必要があると思う。……それには、零戦に二百五〇キロ爆弾を抱かせて体当たりをやるほかに確実な方法はないと思うが……どんなもんだろう」

部隊幹部の意見も同じであった。体当たり部隊の隊員は、第10期甲種飛行予科練習生を中心に編成された。隊長には、海兵第70期の関行男大尉が選ばれた。

20日午前1時過ぎのことである。攻撃隊は「神風特別攻撃隊」と呼称され、敷島・大和・朝日・山桜隊に区分された。

明けて20日午前10時、大西中将は特別攻撃隊員を集めた。関大尉を右先頭にして隊員二十四名が並んだ。

「日本は正に危機である。しかも、この危機を救い得る者は、大臣でも大将でも軍令部総長でもない。もちろん自分のような長官でもない。それは諸子の如き純真にして気力に満ちた若い人びとのみである。従って自分は一億国民に代わり、皆にお願いする。どうか、成功を祈る。……

皆は、すでに神である。神であるから欲望はないであろう、が、もしあるとすれば、それは自分の体当たりが、無駄ではなかったか、どうか、それを知りたいことであろう。しかし皆は永い眠りに就くのであるから、残念ながら知ることも出来ないし、知らせることも出来ない。だが、自分はこれを見届けて必ず上聞に達するようにするから、そこは、安心して行ってくれ……しっかり頼む」

訓示を終って、大西中将は隊員の一人一人と熱い握手を交わした。

このころ、連合軍は猛烈な砲爆撃の援護下にレイテ東岸に上陸を開始していた。

陸軍の比島方面航空部隊は第4航空軍、司令官は冨永恭次中将で、9月8日既にマニラに着任していた。陸軍次官兼人事局長であった冨永中将には航空部隊指揮の経験はなかったが、その強力な統率力に期待されていたのである。隷下航空部隊には無傷の第2・第4飛行師団を核心として多くの飛行部隊が集められていた。しかし、9月中旬以降の敵機動部隊との対戦に逐次兵力を損耗し、敵の上陸初動に乗じて攻撃を敢行するに足る兵力は既に手許になかった。冨永中将の飛行部隊指揮経験の絶無は、彼の強烈な性格と相まってやはり問題であった。

神風特別攻撃隊出撃

10月20日、レイテ島に敵の上陸を許したことは遺憾であったが、陸海軍ともに次の戦機は、わが主力艦隊のレイテ湾突入時であると決意した。

21日、南方軍と南西方面艦隊との協議により、航空総攻撃の開始を海軍が23日、陸軍が24日と決定した。レイテに対する海軍主力艦隊の突入は25日である。地上防衛に当たる第14方面軍は、当初のルソン決戦の方針を変更して、レイテ決戦を準備した。

日本海軍の参加主要艦艇は、大和・武蔵をはじめとする戦艦9隻、重巡13隻、駆逐艦34隻、空母4隻、潜水艦13

隻などであり、当時の日本が望み得る最強の艦隊であった。まさに捷号作戦の名にふさわしく、日本はこの一戦に国の運命をかけたのである。

しかし、日米の参加艦艇を比較すれば、米側は空母で約十倍、水上艦艇で約一・五倍の優勢であった。ここは何としても航空部隊の善戦によって、主力艦隊のレイテ突入を成功させなければならなかった。

10月21日、大和隊の久納中尉が神風特攻隊の先陣を切って敵艦に突入した。

23日第1航空艦隊の特攻二十数機を含む約五十機と、台湾から進出した福留繁中将の率いる第2航空艦隊の二百機が敵機動部隊を求めて出撃したが不幸にも会敵しなかった。ただ大和隊の佐藤上飛曹がスルアン沖で敵艦に突入したにとどまる。

24日早朝から海軍航空の総力を挙げて行なう三次にわたる集団攻撃は成功せず、この間に栗田艦隊はシブヤン海で空襲を受け、武蔵が沈没し、その他数隻が損傷した。陸軍航空は約百機をもってレイテ湾内の敵艦船に対する総攻撃を開始した。攻撃は成功の感覚であったが、攻撃力の主体である重爆と双軽の全機を失ったのは痛手であった。

25日午前1時30分、スリガオ海峡北端付近で西村艦隊が玉砕した。同日午前、米機動部隊主力を北方に牽制した小沢艦隊の空母4隻が全滅した。この間にサンベルナジノ海峡を突破した栗田艦隊は、午前6時スルアン島北方海域で敵空母部隊と会敵、砲戦を開始して進撃した。第2航空艦隊は三次にわたって敵機動部隊を索めて出撃したが、空撃に終った。

陸軍の第2飛行師団は延百五十六機をもってレイテ湾の艦船攻撃を続行した。しかし兵力不足で期待する戦果は得られなかった。ひとり第1航空艦隊の神風特別攻撃隊のみが敵空母を捕捉して赫々たる戦果を挙げていた。その戦闘の様相を米海軍戦史は次のように述べる。

「レイテ湾の大海戦の最中に、日本海軍の特別攻撃隊がアメリカ軍の艦船に体当たり攻撃を開始し、犠牲が続出し始めた。レイテ湾の大海戦で護送用航空母艦一隻がこのような自殺的攻撃で撃沈され、さらに他の護送用航空母艦以下、五隻が神風特別攻撃隊の体当たり、もしくは当りそこないで撃破されたのである。」

この日突入した第1神風特攻隊員は、敷島隊の関大尉以下六名、大和隊の国原少尉以下四名、朝日隊の上野一飛曹、山桜隊の宮田一飛曹以下二名、菊水隊の加藤一飛曹以下二名、若桜隊の中瀬一飛曹、彗星隊の浅尾飛曹以下二名の計十八名(零戦一六、彗星一)であった。

神風特別攻撃隊の偉功は俄然各方面に大きな反響を呼んだ。

陸軍特別攻撃隊発進

陸軍が99式双発軽爆撃機と4式重爆撃機を体当たり機に改修したことは既に述べた。大西瀧治郎中将が体当たり攻撃の構想を部下に告げた同じ10月20日、茨城県の鉾田教導飛行師団に「体当たり部隊」編成の命令があった。苦悩と熟慮を重ねた今西飛行師団長は、21日、岩本益臣大尉を長とする空中勤務者十六名の隊員名を発表した。いずれも鉾田教導飛行師団を代表しうる技能の持主であった。陸軍最初の特攻隊は何としても成功させたいのである。

22日朝、岩本中隊は鉾田を発進し、立川で若干の改修の後26日ルソン島南部のリパ飛行場に到着した。同日同隊は「万朶隊」と命名された。

浜松教導飛行師団で西尾常三郎少佐以下二十六名の体当たり部隊要員が決定されたのが10月24日である。

26日「富嶽隊」と命名された同隊は4式重の翼を連ねて浜松飛行場を出発した。

28日、富嶽隊はクラーク飛行場に進出した。八百キロ弾を装着し、飛行場のピストを目標に行なう飛行訓線の凄まじさは、所在の部隊を驚嘆させた。しかしこの時、既に米軍はレイテにその地歩を確立していたの

である。陸・海軍航空部隊が、第14方面軍と協同して、レイテから米軍を追落すことが出来るかどうか。それが比島捷号作成の成否にかかっていた。

神風特攻隊の偉勲

10月25日、わが主力艦のレイテ突入不成功によって、海・空協同する比島決戦の夢は消えた。同日1・2航艦を合して第1連合基地航空部隊が編成され、福留中将がその指揮に任じた。今まで用いた集団攻撃法が損害のみ多く、もはや米軍に通用しないことを悟った福留長官は、艦爆をもってする体当たり攻撃部隊の編成を命じた。これが第2神風攻撃隊と呼称されるものである。艦爆特攻隊は攻撃機三~四機、直掩・戦果確認機二機をもって一隊とすることを基準とした。ついで第1連合基地航空部隊で戦闘機主体の攻撃隊が編成されるが、これを第3神風特攻隊という。

この後の特攻隊の攻撃は猛烈であった。10月26日には大和隊の植村少尉以下七名、27日にも同隊の一名、忠勇隊の山田大尉以下六名、義烈隊の近藤中尉以下四名、純忠隊の上妻上飛曹以下二名、誠忠隊の五島中尉以下六名、計二十六名(零戦八、彗星五、九九艦爆四)が突入している。

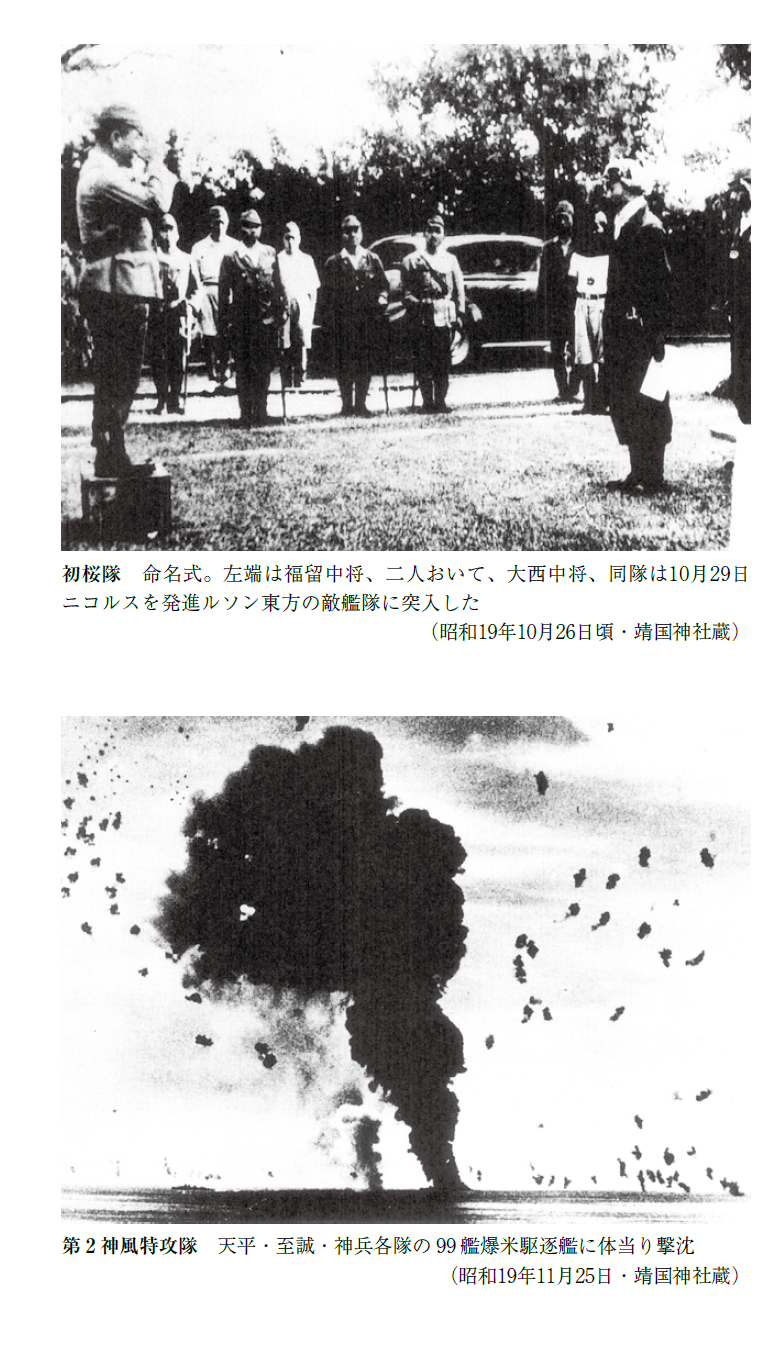

28日には純忠隊の深堀大尉以下二名だけであったが、29日には初桜隊の野並一飛曹以下三名、忠勇隊の野々山一飛曹以下二名、至誠隊の団野中尉以下六名、神武隊の藤本中尉以下四名計十八名が大挙して突入した。

10月30日は葉桜隊の新井上飛曹以下八名が、11月1日には至誠隊の中嶋上飛曹以下二名、神兵隊の加藤一飛曹以下二名、天兵隊の土屋中尉以下七名、桜花隊の黒谷二飛曹、梅花隊の大下飛長計二十一名(零戦八、九九艦爆六)が連続的に体当り攻撃を敢行した。しばらく間を置いて11月5日、左近隊の大谷上飛曹以下二名、白虎隊の道坂二飛曹以下二名が突入した。このころの戦闘の様相を再び米海軍戦史に見よう。

「……さらに、フィリピン諸島の各基地から飛来した特別攻撃隊のアメリカ高速空母機動部隊に対する攻撃は、一層、被害甚大であった。すなわち10月29日には大型航空母艦「イントレピッド」が損害を蒙り、その翌日は、さらに大型空母「フランクリン」が飛行甲板に四十フィートの大穴を開けられ、アメリカ本国に修理のため回送された。

ついで、高速軽空母「ベロー・ウッド」にも、また特攻機が体当たりをした。11月5日には大型空母「レキシントン」が日本爆撃機の体当たりを食って損傷し、死傷者百八十二名を出した。

このような型破りの戦術はアメリカ海軍に深刻な関心を呼び起こした。なぜならばアメリカ海軍は、いまだかつて、この自己犠牲の光景ほど、ゾッと身の毛のよだつような気味悪いものを見たことがなかったからであった。」

陸軍特別攻撃隊の編成

神風特別攻撃隊の戦果は11月2日大本営から発表され、国民は感激の渦に巻きこまれた。陸軍中央部は早速六隊の特攻隊の編成を示達し、これを第1~第6八紘隊と名付けた。八紘一宇の大理想実現の強い念願を示すものであり、現戦局打開の方途は体当たり攻撃のほかないと感じたのである。

特攻隊の編成状況は次のようであった。

隊号 機 種 編 成 担 任 隊 長

第1 一式戦 明野教導飛行師団 田中 秀志 中尉

第2 一式戦 常陸教導飛行師団 栗原 恭一 中尉

第3 一式戦 第51飛行教育師団 出丸 一男 中尉

第4 一式戦 第10飛行師団 遠藤 栄 中尉

第5 九九襲 鉾田教導飛行師団 松井 浩 中尉

第6 九九襲 下志津教導飛行師団 高石 邦雄 大尉

右に見る如く、編成母体は飛行教育部隊である。昭和18年に大量に採用された陸士57期、特操1期、少年飛行兵

13期など、隊員は教育を終えたばかりの学生であり、隊長は教官であった。各隊の編成は十二機であるが、下志津ではどうしても志願者を削ることが出来ず、基準をこえて十八機の編成とした。もって盛んな志気を知ることが出来よう。1式戦はもともと一人乗りである。99襲は二人乗りであるが、体当たりに同乗者は不要として操縦者だけで出撃することにした。かくて特攻隊員は七十八名である。

編成示達から完結まで、親と離別のいとまもない慌ただしさであった。しかし、比島への進出は簡単でなかった。沖縄・台湾などへの敵空襲もさることながら、遠距離航法の不馴れ、飛行機整備の不如意がその前進を著しく遅滞させた。比島に進出した第1~第6八紘隊は、冨永軍司令官からそれぞれ八紘、一宇、靖国、護国、鉄心、石腸隊と命名された。

このように陸軍の特攻隊は、初期においては内地で編成され比島に送られている。装着する爆弾は、1式戦では二五〇キロ二発、99襲では五〇〇キロ一発というように、体当たり必沈を期して、思い切った重爆弾を装着することにした。

これに比し、海軍の特攻隊は、初期においては現地部隊で編成されている。敵機動部隊撃滅にかける第一線将兵の執念が、特攻隊を編成させるのである。広い洋上の機動部隊を索めて攻撃するのであるから、発見出来なければ帰らねばならぬし、戦闘機の攻撃を受ければこれを排除して突入しなければならない。従って、海軍の特攻機には正常な攻撃時に近い人員が乗り組んでいた。陸軍の場合、突入機と人員がほぼ等しいのに対し、海軍の場合は突入機数よりも特攻戦没者数が多い。

レイテ決戦

10月27日、第14方面軍はレイテ決戦計画を決定した。それは既存の第16師団に、第1・第26師団、第68旅団および第

58旅団の一部を加えて、レイテ島に上陸した米軍を撃滅しようとするものである。

陸軍航空は敵航空と対戦しつつ、レイテ島に対するわが輸送船団護衛に全力を尽した。かくて11月1日には第1師団と第26師団の一部の揚陸に成功した。先に述べた神風特攻隊の猛攻が敵機動部隊の活動を抑えていたのであろうが、しかし11月5日ごろレイテ島のタクロバンには約百五十機、ブラウエンには約百機の米機が進出していた。そのうえ、敵機動部隊が再び接近しつつあった。

11月5日朝、万朶隊の岩本隊長以下幹部五名が双軽で作戦打合わせのためマニラに向かった。ところがマニラ上空で敵艦載機群に遭遇して全員が戦死した。攻撃を前に痛憤の極みであった。6日、第4神風攻撃隊鹿島隊の艦爆と零戦がこの機動部隊を索めて出撃し、吉田飛曹長以下四名が突入した。同夜富嶽隊に出動が命じられた。7日早朝発進した富嶽隊主力は会敵しなかったが山本中尉機が敵艦に突入したものと思われた。

8日のレイテ島に対する陸軍部隊の揚陸は、モロタイ島からの敵機の妨害によって成功せず、11日の軍需品輸送船団は、陸上機、艦載機の連続攻撃を受けて全滅した。そして、レイテ湾には新たに戦艦など10隻、輸送船30隻基幹の後続兵団が到着した。まさにレイテ島友軍の危機である。

陸海軍航空はこの洋上の敵に攻撃を集中した。11月9日には第3神風特攻隊第2朱雀隊の多田中尉以下二名がラモン湾に突入し、6日には第4神風特攻隊鹿島隊の蒲谷上飛曹以下五名、11日には同神武隊吉村二飛曹以下二名、同神崎隊和久田上飛曹以下二名がスルアン島の敵艦群に突入している。12日にはレイテ湾内の艦船に対する零戦による体当たり攻撃が熾烈であった。第3神風特攻隊第2桜花隊の一戸上飛曹以下四名、同梅花隊の尾辻中尉以下四名、同第2白虎隊の鬼頭中尉以下七名、時宗隊の達川中尉以下四名、同第5聖武隊馬場上飛曹以下三名計二十二名である。陸軍の万朶隊にも出撃が命じられ、田中曹長以下三名がレイテ湾内の敵艦船群に突入した。特攻掩護中被弾した独飛24中隊の渡辺伍長は、特攻機の命中した目標に自らも体当たりした。

13日、空母5隻を基幹とすると判断される機動部隊艦載機がマニラ及びクラークを襲った。マニラ港の艦船の被害が甚大であった。この日第3神風特攻隊正行隊の牧中尉以下四名がマニラ東方洋上の機動部隊に突入した。同夕刻陸軍の富嶽隊長西尾少佐以下六名(二機)が同空母群に突入して散華した。翌14日、第3神風特攻隊山本隊の中島中尉以下二名が、同目標を索めて出撃して散華した。

15日午前4時、暗闇をついて万朶隊の四機がカロカン飛行場から発進した。やがて遠く翼灯が流星のように落下し大爆音が聞えた。近藤機である。他の二機は着陸したが石渡編隊長はレイテに突入したようである。同日午後敵艦隊発見の報に富嶽隊の三機が発進したが二機は目標を発見しえず、幸保曹長機が還らなかった。この日の攻撃は隊員の技能、4式重の性能をこえる遠距離目標であった。第4航空軍の特攻隊運用には焦りと無理が見られた。

内地における特攻隊編成続行

レイテ島のわが地上軍は苦戦の連続であった。11月10日以降は補給が途絶した。大本営としては何としても航空兵力の増強と地上兵団の増派を実現して、レイテ決戦を勝利に導かねばならぬのである。その期待を担って陸軍の八紘諸隊が11月16日以降逐次比島に進出しつつあった。

この間第1連合基地航空部隊参謀長として内地に飛んだ大西中将は、強力に飛行部隊の増派を要請した。今や海軍として比島決戦を勝利に導き得るものは航空のみである。教育飛行部隊では多くの特攻隊を編成して比島に送り込むことになった。この特攻隊が一連の金剛隊と称せられるものである。

陸軍でも、11月16日六隊の特攻隊の編成を示達した。前回と同様各教導飛行師団で編成され、比島進出後丹心、勤皇、一誠、殉義、皇魂、進襲隊と命名された。

第二次航空総攻撃の特攻

11月17日、大本営陸海軍部間でレイテ作戦の情勢検討が行なわれた。

敵兵力は現在七コ師団であるが20日前後さらに増援兵力が来る公算が大である。問題は敵の航空攻撃によって、わが兵力、資材の補給輸送が遅々

として進まない点である。

陸・海軍は航空兵力の増強を図るとともに、内地からの特攻兵力の推進を図った。現地海軍部隊では、銀河を主体とする第5神風特別攻撃隊が編成されることになった。海軍も新鋭大型機による特攻を開始するのである。

陸軍は、海軍と協力する航空総攻撃の開始を11月22日ごろと定めた。この攻撃の主眼は、レイテ方面航空の制圧によってわが輸送を容易にし、また、同方面の艦船攻撃によって敵の補給を妨害しようとするものである。

11月18日、第3神風特攻隊第8聖武隊の小原上飛曹以下三名がタクロバン沖に、同19日には同高徳隊永田上飛曹がマニラ東方洋上に、同第9聖武隊の原上飛曹以下三名がタクロバンに突入したほか、第501飛行隊(銀河)の小尻大尉以下九名が比島東方洋上の敵艦隊に突入した。第5神風特攻隊の先駆けである。そして、11月21日第5神風攻撃隊の加藤少尉以下三名が比島東方洋上で突入した。敵はわが判断よりも一足早く行動を開始しているのである。

陸軍は11月18日、飛行第200戦隊の中島中尉以下四名がレイテ湾内の敵艦船に体当たりした。一般部隊から特攻戦没者が出始めたのである。

第4航空軍は23日夜から総攻撃を開始した。しかし、兵力の不足によって思うような成果は得られなかった。そのうえ、24日午後には空母2隻を含む輸送船10数隻の西進が発見され、夕刻にはレイテ湾に進入するであろうと判断された。夕刻靖国隊出丸中尉の指揮する三機が発進した。夕闇の中に村岡軍曹が突入したが、他の二機は目標を発見できず帰投した。

翌25日は比島各地に機動部隊機の攻撃が猛烈であった。特攻各隊は機動部隊を索めて出撃した。この日散華した特攻勇士は、第3神風特攻隊第3高徳隊植竹上飛曹以下五名、同吉野隊高武中尉以下十二名、同笠置隊鮎川中尉以下五名、第5神風特攻隊疾風隊前田上飛曹以下八名、同強風隊山口上飛曹以下六名の計三十六名である。この攻撃は猛烈で空母4隻等に重大な損害を与えている。翌26日には米軍機の活動は低調になった。

陸軍の場合は不運であった。富嶽隊の三機は会敵せず、万朶隊は師団長の見送りを待つ間に特攻機が爆撃され奥原伍長が戦死した。

26日、米機動部隊の活動が低調になったとはいえ、レイテ湾には百五十隻にのぼる艦船が充満しているのである。陸海軍特攻はこれに攻撃を集中した。海軍では第3神風特攻隊右近隊の渡辺中尉以下四名と第10聖武隊長門中尉以下四名がタクロバン水道南口の艦船群に突入した。

陸軍では靖国隊が再出撃して谷川少尉がタクロバン北部水道入口の大型船に突入した。

同夜義号作戦が決行された。薫空挺部隊搭乗機を敵基地に強行着陸させ、敵機の活動を制圧しようとするものである。挺進機は第208戦隊選抜の桐村中尉以下八名が運航した。(別に空挺の項で記述)

27日、敵機の活動は低調であった。しかし、レイテ湾の敵艦船は増加しており、陸海軍特攻はこれを攻撃した。海軍は第3神風特攻隊春日隊(艦爆)の大塚飛曹長以下九名、陸軍では八紘隊田中中尉以下十名である。

陸海特攻隊の果敢な攻撃、薫部隊の奮戦、さらには陸海軍航空部隊の善戦によって、第六次輸送船団のオルモック突入は成功した。

29日、レイテ湾に進入中の敵艦船があった。靖国隊の大坪少尉以下六名が敵艦船群に突入した。

かくて、第二次航空総攻撃は終るのであるが、ふたたび米海軍戦史をかりて、この間の戦闘を要約しておきたい。

「かくて、十月二十四日から十一月二十九日までの間に実に四十隻を下らないアメリカ海軍の艦船が日本軍の体当たりを受けて撃沈五隻、大破二十三隻、小破十二隻という大損害を蒙ったのであった。これらの損傷艦の中には、空母十六隻(大型六隻、小型二隻、護送用八隻)が含まれていた。」

海軍の戦史であるから、陸軍の船艇にはふれていない。すでに見たように、上陸用の船艇に対する体当たり攻撃もかなり実行されたのであるから、更に大きな戦果があったであろう。まさに航空特別攻撃隊の偉勲である。

特攻隊の攻撃について見落してならないのは、掩護戦闘隊の活躍である。特攻機の突入を成功させるためには、何としても敵戦闘機から特攻機を掩護しなければならない。そのために戦闘隊には苛酷な出動が続いた。特攻掩護に任じていたある中隊長は「それは、毎日が、早く死んだほうがよいと思うほどに苦しい戦闘だった。実際にも出動ごとに多くの隊員が戦死した。しかし自分から船に体当たりする気にはどうしてもなれなかった。隊員も空中戦闘で死にたいと言っていた」と語った。それは、多くの戦闘操縦者が持っていた心情ではあるまいか。特攻隊員として、その境地を一歩踏み越えて、悠久の大義に生きる心情に達するのは容易ならぬことである。

特攻攻撃は続く

11月下旬後半の航空総攻撃、薫部隊の飛行場強行着陸、更にはレイテ船団輸送の部分的成功を力強く感じた大本営陸軍部作戦課は、12月3日レイテ決戦指導要綱を立案した。その判決に言う。

「国軍ハ万策ヲ尽シテ為シ得ル限リノ陸海決戦兵力ヲ『レイテ』島方面ニ集中シ同方面ニ来攻中ノ米軍主力ヲ撃滅ス 決戦指導要領ハ第三十五軍主力ヲ以テスル敵上陸軍ノ撃滅作戦ヲ基調トシ之ニ合スル如ク陸海軍ノ作戦ヲ密ニ吻合ス」要するに地上軍の敢闘を唯一の頼みとするものである。

第4航空軍も地上軍と密に協力する空挺作戦を計画した。この作戦は12月6日に決行される。(別に空挺の項に記述)

これに先立つ12月4日、第5神風特攻隊怒涛隊(銀河)の佐藤上飛曹以下三名がパラオ、コスソル水道付近の敵艦群に突入した。敵は既に動き始めているのである。

5日午前、わが空中偵察によってタクロバン南東百~三百カイリの間に西北進中の巡洋艦2隻、駆逐艦15隻に護衛された輸送船約50隻が発見された。第3神風特攻第11聖武隊(零戦)の永島上飛曹以下二名がこれに突入した。陸軍では石腸隊の高石大尉以下七名、一宇隊の天野少尉以下三名がスリガオ海峡通過中の艦船群を捕捉突入した。敵は一歩深くレイテ後方に進出しようとしているのである。同夕刻、鉄心隊の松井中尉以下三名がスルアン島付近の敵艦船群に突入した。

6日は空挺作戦の決行に全力が集中された。もとより一般飛行部隊は全力を挙げてこれに協力し、レイテ湾内の艦船攻撃を決行している。第3神風特攻隊第1桜井隊(零戦)の柿原二飛曹以下二名がスリガオ海峡の敵艦船群に突入した。マッカーサー軍は、わが空挺降下を尻目に、レイテの背後に廻りこもうとしているのである。

7日午前、敵船団がオルモック湾に進出した。第35軍が腹背に敵を迎えれば一大事である。陸海軍航空は、これに航空攻撃を集中した。海軍の第3神風特攻隊第5桜井隊(零戦)の矢野中尉以下五名、千早隊(艦爆)の横林上飛曹以下六名、第7桜井隊の高井上飛曹以下六名、第5神風特攻颶風隊(銀河)の田中中尉以下十五名がこの方面の敵艦船群に突入している。陸軍では午前勤皇隊(双襲)の山本中尉以下十名、正午ごろ一宇隊(隼)の喜田川少尉以下二名、更に午後護国隊(隼)の遠藤中尉以下七名、八紘隊の粕川少尉、靖国隊の五十嵐伍長がこの艦船群に突入している。右のように海軍三十二名、陸軍二十一名合計五十三名の特攻隊員がこの作戦で散華している。航空は全力を挙げて第

35軍の危急を救おうとしていたのである。

陸軍はこの方面への特攻を継続する。レイテを見殺しには出来ない。8日、石腸隊の伊藤少尉がオルモックに突入した。この日オルモック湾の米艦船はほとんど姿を消した。

9日、冨永4航軍司令官は全軍特攻決意の攻撃強化を命じた。10日、勤皇隊(双襲)の湯沢曹長以下三名、丹心隊(隼)の石田中尉以下六名がレイテの敵艦船群に突入した。これで内地から進出した特攻隊は、あらかた消滅した。

12月11日、海軍では内地から進出した神風特攻第1金剛隊(零戦)が出撃した。鈴木中尉以下六名がスリガオ水道西口の敵艦船群に突入したのである。陸軍では12日、やっと整備し得た特攻三機、八紘隊作道少尉、丹心隊岡少尉、石腸隊井樋少尉がオルモック湾の艦船群に突入した。

しかし、この日オルモック港付近は完全に敵手に落ち、北方の第1師団はリモン峠を保持していたが、逐次敵の溢出攻撃を受けつつあった。レイテ決戦は実質的に実行不可能の状況に立ち至った。

全軍特攻

12月13 日午前9時ごろ、ミンダナオ島のカガヤン監視哨は、北方約八十キロ付近を西進中の艦船約80隻を発見した。空中偵察によっても中型輸送艦10隻、上陸用舟艇70隻、護衛艦10隻という大船団が確認された。

今や敵大戦略兵団はフィリピン列島を横断してスル海に抜け、わが根拠地に迫っているのである。4航軍はこれを攻襲したいが、既に手持ちの特攻兵力は尽きていた。冨永軍司令官の作戦指導は狂乱に近いものであった。一宇隊(隼)は転進途中の天候不良でその半数を失っていたが、その最後の一人小野少尉がこれに突入した。午後飛行第

27戦隊(双襲)の平出少尉以下二名も特攻出撃、これに突入した。海軍では、内地で編成された特攻隊が比島に進出しつつあった。夕刻第2金剛隊(零戦)の小松中尉以下四名がこれに殺到し散華した。

13日夜、冨永4航軍司令官は、第5飛行団全力をもってする特攻を命じ、これに菊水隊と命名した。無謀にも100

式重爆撃機単独の昼間攻撃である。14日未明、クラークを出撃した九機はパナイ島南方で敵戦闘機の待伏せに合い全機撃墜された。散華した隊員は丸山大尉以下四十七名である。

13・14日における海軍の特攻攻撃は猛烈であった。第2金剛隊(零戦)の小松中尉以下四名、第3金剛隊(零戦)長谷川中尉以下五名、第5金剛隊(零戦)中村中尉以下三名、第6金剛隊(零戦・彗星)上原中尉以下十二名、計二十名がこれに突入したのである。

12月15日未明、敵大兵力はわが予想よりも一歩奥深くミンドロ島に上陸を開始した。レイテ島に対する航空・後方支援基地であるセプ島、ネグロス島は敵の後方に取り残されることになった。もはやレイテ決戦の続行は不可能である。大本営は作戦指導の重点をルソン島に移した。しかし海軍及び航空はレイテ、セブ、ネグロスを見殺しには出来ない。ミンドロ奪回を目指して、これに特攻を集中し、海軍は陸軍に逆上陸作戦を提案した。しかし、第14方面軍はルソン作戦準備も整わぬ状況であり、これに応じられなかった。

このような事情で海軍の特攻は猛烈であった。同日の午前中から第4神風特攻第1草薙隊(銀河)の西村少尉以下六名、第7金剛隊(零戦)の沢本中尉以下五名、第9金剛隊(零戦・彗星)の青木大尉以下十四名、第10金剛隊(零戦)の小野中尉以下二名計二十七名がこの方面の敵艦船に突入している。陸軍では飛行第75戦隊で編成した旭光隊(双軽)の森軍曹が敵艦に突入した。

16日、米軍機の基地空襲は猛烈で、特攻隊の出撃は容易でなかった。

それでも海軍の第11金剛隊(零戦・彗星)の辻大尉以下十三名が敵艦船に突入して戦果を挙げている。陸軍では払暁、富嶽隊の石川中尉以下四名(二機)が空母を索めて突入、旭光隊の丸山軍曹、鉄心隊(99襲)の志村少尉以下一名がミンドロ島付近の敵艦船に突入した。このようにして航空兵力は衰耗し、第4航空軍の出動可能機数は第2飛行師団二十二機、第4飛行師団十二機、直轄二機計三十六機になっていた。それでも執拗な攻撃を続行した。その後は陸軍単独の特攻攻撃が続く。

17日夕刻、丹心隊(隼)の加治木少尉以下二名と第30戦闘飛行集団の松本伍長がミンドロ島沖の艦船群に突入した。18日になるとサンホセ飛行場に小型機の進出が認められた。戦闘隊は全力をもって同方面の輸送船を攻撃し、鉄心隊(99襲)の長尾伍長がこれに突入した。20日、わが航空の猛攻にかかわらずサンホセには長さ千九百メートルの滑走路が完成していた。陸軍特攻の攻撃は続く。第30戦闘飛行集団4式戦の村山軍曹以下二名、万朶隊の鵜沢軍曹と若桜隊の余村伍長が99双軽をもってこの方面の敵艦船に突入した。

21日、ミンドロ島に向かう大船団が発見された。新に到着した殉義隊(隼)敦賀中尉以下五名、小泉隊の小泉少尉、旭光隊(99双軽)の小林軍曹がこれに突入した。22日にも4航軍はサンホセ方面への攻撃を続行した。殉義隊(隼)の樋野少尉以下二名、石腸隊(99襲)の安達少尉が同方面の敵艦船群に突入している。

12月下旬後半には、空襲が激しくなった。敵の新たな行動が始まろうとしているのであろうか。26日マニラを空襲するB-24に対し、海軍戦闘隊金鵄隊の豊田飛長以下二名が体当たり撃墜している。果して再び敵船団の北上である。28日、ミンダナオ海西部で月光隊がこれを捉え高橋一飛曹以下二名がこれに突入、更に第14金剛隊(零戦)の星野中尉以下三名がシキホール島東方でこれに突入した。

29日、陸軍もパナイ島西方をサンホセ方面に向かう大船団を発見し、夕刻からこの攻撃を開始した。鉄心隊(99

襲)の三木少尉以下三名、旭光隊(99双軽)の奥村伍長、殉義隊(隼)の高宮伍長、それに新たに進出した一誠隊(隼)の相川少尉の計六名。海軍では第15金剛隊(零戦)の増田中尉以下四名が敵艦船群に突入した。30日も陸軍航空はサンホセ攻撃を続行した。新たに比島に進出した進襲隊(99襲)の久木元少尉以下五名が皇華隊(双襲)の奏曹長とともに敵艦船群に突入した。

進襲隊は練達の操縦者をもって編成されていた。特攻隊の急激な消耗を憂慮していた第4航軍は、同隊には目的達成可能ならば、体当たりによることなく、爆撃して帰還するよう指示していた。それでも、やはり隊員は進んで体当たりを決行したのである。

かくて、激戦と特攻の昭和19年は暮れた。しかし事態は依然として深刻であった。

これよりさき、昭和19年12月19日、第14方面軍はルソン島における持久作戦方針を決定し、協力関係にある海軍および第4航空軍に対しては、敵艦船の撃破、敵戦力の減殺を図り、航空部隊はエチアゲ、ツゲガラオ地区飛行場により、遊撃的な戦闘によって方面軍主力の作戦を有利にすることを要望した。

山下大将は、現戦局において残された実行可能で有効な方策は、徹底した持久作戦によって米軍主力を長くフィリピンに釘付けにするほかない、と判断したのである。そして、同月25日作戦連絡のためマニラを訪れた大本営陸軍部作戦部長宮崎周一少将に対し、速やかな飛行部隊の整備と、少なくとも特攻隊の運用に関しては、海軍指揮官のもとに陸・海特攻兵力の統合運用を実現するように要望した。(宮崎日記による。このことは沖縄作戦で実現する)

栄光の翼永久に

昭和20年は元旦から敵機の爆撃が熾烈であった。海軍戦闘隊金鵄隊の徳野飛長がクラーク上空でB-24に体当たり撃墜した。3日、第30金剛隊(零戦)の高島中尉以下二名がミンダナオ海の、旭日隊(彗星)の風間中尉以下二名がスリガオ海峡の敵艦船群に突入した。

4日「大船団、スル海を北上」の情報が入った。夕刻、一誠隊(隼)の津留中尉以下二名と進襲隊(99襲)の小林曹長がサンホセ付近の敵艦船群にそれぞれ突入した。この日護送空母オマニイ・ベイの沈没が記録されている。

5日午前3時~4時、クラーク西方海面から蜿々数百キロにわたり北上する総計600余隻の大艦船群が発見された。この大船団は22隻の空母を含む大艦艇群に護衛されていた。もはや議論の余地なくリンガエンヘの上陸企図と判断された。

空襲の間隙を縫って海軍特攻隊がこの敵に殺到した。第18金剛隊(零戦)の金谷大尉以下十七名、旭日隊(彗星)の井上一飛曹以下二名、計十九名である。陸軍では石腸隊(99襲)細田中尉以下三名、一誠隊(隼)の大河原少尉以下三名、進襲隊(99襲)の庄村軍曹の七名が4航軍の命令に先がけて敵艦船群に突入した。この夜、青木第30戦闘飛行集団長は、隷下戦闘隊に特攻隊員の志願者を募った。志願者は集団の実働機数を上回った。この特攻隊は後に精華隊と呼ばれた。

6日、連合軍艦船群は果たしてリンガエン湾地区に侵入した。

陸軍では鉄心隊の岩広少尉以下二名、石腸隊の岡上少尉、旭光隊の中村伍長、皇華隊の田代少尉、皇魂隊の春日軍曹の六名が、この艦船群ヘの突入に成功した。特攻掩護に任じる精華隊には、まだ特攻出撃の出番はない。敵機制圧下の飛行場から飛立ち、戦闘機の掩護下にある敵艦船群に突入するのは容易ではない。皇魂隊の桑原少尉編隊四機は、発進まぎわに襲撃され、三機が爆弾を付けたまま炎上、春日軍曹だけが離陸、攻撃に成功したのである。

海軍基地の事情も同様であるが、最後の一戦に賭ける海軍の出撃は果敢であった。第19金剛隊の青野大尉以下十三名、第20金剛隊(零戦)の中尾中尉以下五名、第22金剛隊(零戦)の三宅中尉以下四名、第23金剛隊(零戦・彗星)の大森中尉以下十四名、第30金剛隊の小林中尉以下三名、旭日隊(彗星)の吹野中尉以下四名、八幡隊(天山)の磯野少尉以下三名、金鵄隊(戦闘)の福田一飛曹、計四十七名が突入に成功した。米軍はその壮絶さに恐怖した。陸地がレーダーの機能を妨げていたので、わが攻撃が有効に実施できたのである。

7日、リンガエンの敵艦船群は動かなかった。わが特攻攻撃によって上陸準備が進まないのである。しかし、敵機の飛行場攻撃はますます激しく、払暁、薄暮のほかは発進できない状況になった。それでも第28金剛隊(零戦)の遠藤中尉以下四名、第29金剛隊(零戦)の真鍋上飛曹以下三名、旭日隊(彗星)の池島少尉以下二名、陸軍では殉義隊(隼)の東少尉、若桜隊(99双軽)の時本伍長以下三名計十三名が空襲の間隙を縫って突入に成功した。

8日、満を持して出撃を準備していた陸軍特攻隊は払暁から攻撃を開始した。皇魂隊(双襲)の三浦中尉以下三名、石腸隊(99襲)の鈴木少尉以下三名、一誠隊(隼)の大原少尉以下三名、進襲隊(99襲)の小串准尉以下二名および精華隊(4式戦)の杉田少尉以下三名の十四名と、海軍では八幡隊(天山)の北村少尉以下三名がリンガエン湾内の敵艦船突入に成功している。

9日、連合軍はリンガエン、サンファンビアン正面に本格的上陸を開始した。攻撃の好機である。しかし特攻機は空襲の破損で出撃できないものが多く、陸軍では一誠隊(隼)の臼井少尉以下二名の突入成功にとどまった。

海軍は残存全機による特攻を敢行した。第24金剛隊(零戦)の児島一飛曹、第25金剛隊(零戦)の村上中尉以下二名、第26 金剛隊(零戦)土屋中尉以下の三名、この七機が最後の突入に成功した。翌10日、第1連合基地航空隊は命令と強い指導によって台湾に後退するのである。自らの発意によって実行した特攻作戦によって、四二〇名(三三三機)の若い命を散らした大西瀧治郎中将の無念はいかばかりであったであろうか。

10日、連合軍は引き続き活発な揚陸を行なっていた。整備を終えた特攻機が敢然として出撃した。富嶽隊の曽我大尉、皇魂隊の入江伍長、護国隊の田辺伍長、皇華隊の池内中尉、それに精華隊の橋本少尉以下四名計七名である。

12日第30戦闘飛行集団は全力特攻を決行した。富嶽隊(4式重)の進藤大尉以下三名、旭光隊(99双軽)長少尉以下五名、精華隊(戦闘機)林少尉以下二十二名、皇華隊(双襲)中尾曹長以下二名、合計三十二名である。精華隊の特攻隊員は整備の終った戦闘機を争って自分の乗機とした。翼には五十キロ弾二発が装備された。

朝8時ごろ、通信将校が集団の原田参謀に山下兵団第一線部隊からの電話を伝えた。「ようやく夜が明けようとするころ、特攻機でしょう、大型機が、低空で轟音を響かせて通り過ぎ、まだ薄黒く見える敵の大型軍艦に突入したと思ったら、轟然たる大音響とともに大きな火柱が立ち昇り、海上一面、火焰に包まれました。陣地にいた我等将兵一同、思わず立ち上り、万才を絶叫しました。どうぞ部隊に知らせてあげてください。」

この夜、通信係将校はふたたび山下兵団第一線部隊長からの伝言を伝えた。

「払暁の大型機特攻についで、小型特攻機の肉弾攻撃には頭が下がりました。お礼を申します。我々第一線部隊は水際戦闘を断念し、今夜、後方へ下がります。これが、最後の連絡です。武運長久を祈ります。」

13日、最後に残されていた精華隊の吉田少尉以下二名がリンガエン湾の敵艦船群に突入した。以上をもって比島における陸軍の特攻攻撃は終了した。二五一名、二〇二機である。

ところが、海軍では最後まで粘って整備しえた零戦を駆って、第27金剛隊の住野中尉が1月25日リンガエン湾の敵艦船群に突入した。すさまじい闘魂である。

このころの戦闘状況を、米軍戦史は次のように伝える。「リンガエン上陸船団に対する日本軍機の攻撃を防止するには、その基地を激しく攻撃する以外に方法がなかった。一月三日以来、十日間続いた果敢な特攻攻撃は、米軍が従来経験したよりもはるかに的確に実施され、一時、第七艦隊キンケード中将をかなり憂慮させた。幸運にも日本軍はこの攻撃に小さ過ぎる爆弾を使用していた。もしそうでなかったとしたら連合軍はかなり酷くやられたことであろう。」

こののち、残された地上勤務員達はフィリピンの山中に困難な持久戦闘を終戦まで続ける。比島特攻の華々しい戦果も、この整備員達の献身的な努力によってはじめて挙げ得たものであることも忘れてはなるま

い。

特攻戦果

比島における特攻未帰還機は海軍三三三機、陸軍二〇二機、計五三五機であった。いっぽう米海軍年誌に記載された米艦の損害は、空母撃沈2、撃破18、戦艦撃破5、巡洋艦撃破8、駆逐艦撃沈3、撃破22、上陸用舟艇撃沈14、計撃沈

19、撃破53、総計72隻である。従って約八機をもって一隻を撃沈撃破したことになる。ただし、米海軍年誌には海軍所属外の輸送船の記述がなく、この面で相当の戦果を見積り得るのではなかろうか。米海戦史の中にも次の記述があった。

「十二月二十八日、J・Bマックラン大佐の指揮する九九隻の補給船団が特攻隊の攻撃を受けた。そのうち一機がリバテイ型輸送船ジョン・パーク号に体当たりしたと見るや、大閃光と共に大爆発を起し、原子雲のような白いきのこ型の爆煙が高く上がった。爆煙が収まって見ると、大きな渦巻があるだけで船の姿はなかった。この船は大砲と高性能の爆薬を満載していたので瞬間的な爆発を起した。爆発は水面下で起こったらしく、全艦艇がひどい衝撃を受けた。ジョン・パークに続行していた陸軍輸送船は強力な爆風によって瞬時に沈没した。」

特攻戦果は、轟沈、撃沈と華々しく伝えられることが多かった。しかし、実際には撃沈に至ることは少なく、撃破にとどまっていた。戦果確認機は、猛烈な爆発や火災によって撃沈または撃沈確実と報告したが、実情はそうではなかったようである。米国軍艦の被害復旧能力は日本海軍のそれに比し遙かに優れていたのである。

比島作戦の終期、特攻運用に任じた第30戦闘飛行集団参謀であった原田潔は次のように手記している。

特攻隊の戦果は、本戦争間を通じてみれば必ずしも百パーセントではなかった。

敵艦間近で、対空砲火や敵機に撃墜されたものもある。体当たりを仕損じて海中に突入したものもある。また、敵艦を発見できず燃料尽きて無念の涙を呑んだものもある。

だからと言って、特攻隊の価値を疑問視するのは、輝かしい戦果を挙げた多くの特攻隊の存在を忘れた論議である。

今にして、あの特攻隊の将士が死を見ること帰するが如く、泰然として機上の人となった姿を偲ぶとき、いつも荊軻が易水の辺りで太子母と訣れる場合が浮かんで来くる。

風蕭々トシテ易水寒シ 壮士一タビ去ッテ復夕還ラズ

そうだ特攻隊将士を「勇士」というのでは物足らない。正に「壮士」と呼ぶべきではなかろうか。

戦後数年、壮烈、鬼神を哭かしめる特攻隊壮士の霊を祀ろうと有志の手で観音像が刻まれ、東京世田谷の観音寺に奉安された。その御名は特攻平和観音と呼ばれている。