第一編 特別攻撃隊の戦闘 第3章 回天

1.回天の誕生

1.回天の誕生

昭和17年秋から呉軍港港外倉橋島のP基地で甲標的艇長として訓練に励んでいた黒木博司中尉の部屋に、18年10月から仁科関夫少尉が同艇長講習員として起居をともにすることになった。深刻化する戦況下に、甲標的による戦局の挽回は不可能と判断した二人は、必死必中の人間魚雷を構想した。

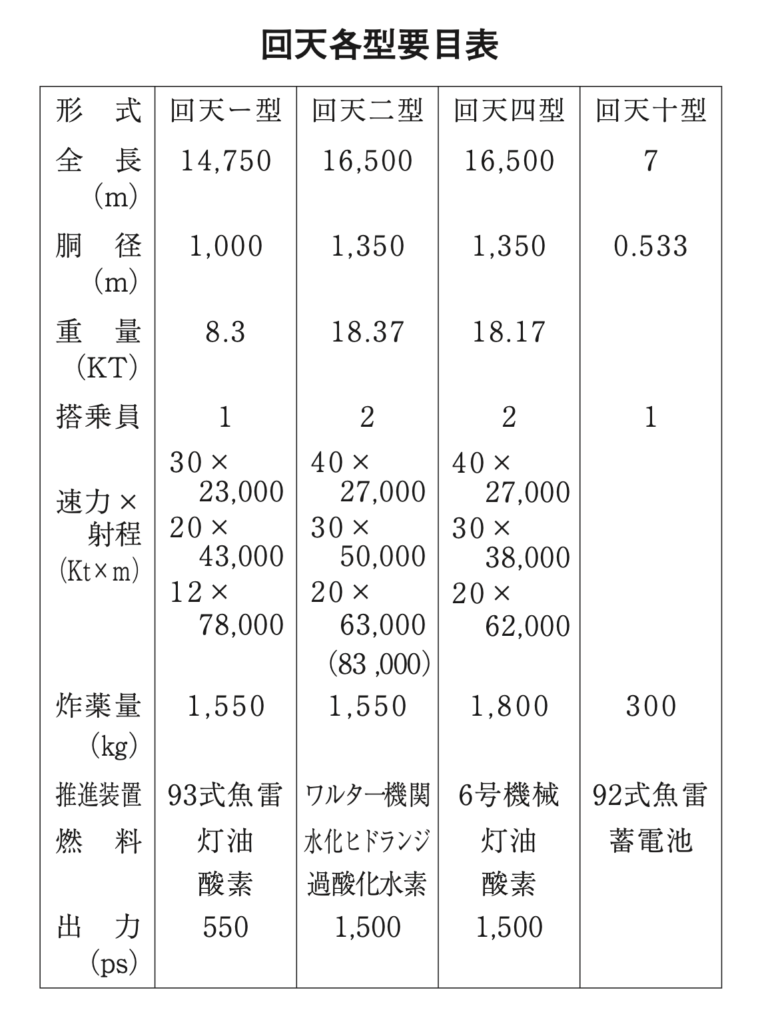

当時、日本海軍の93式魚雷は左表のように高圧純粋酸素を原動力とする高速、無航跡の世界に誇る高性能を保持していた。

国名 直径 速力 射程 炸薬

日本 61糎 36節 四万米 500瓩

50節 二万二千米 500瓩

米国 53糎 32節 八千米 300瓩

英国 53糎 30節 一万米 320瓩

しかし、航空戦が主流となった海戦場では、従来の艦砲の射程内であった決戦の距離を、一挙に航空機の行動半径にまで拡大してしまった。このため、折角の高性能魚雷も使用の頻度が少なくなり、数多く軍港の兵器庫に保管されるようになった。

黒木中尉、仁科少尉の二人は、この93式魚雷に着目し、呉工廠魚雷実験部の指導を受けながら人間魚雷の設計に取り組んだ。魚雷に潜航艇の機能を持たせるには、潜航、浮上、観測、変針等が自由自在でなければならない。不眠不休の努力の末、18年秋の終りに案が成り、人間魚雷の設計図と意見書が海軍省軍務局の吉松田守中佐のもとに届けられた。しかし当局では死を前提とする兵器は採用できないと却下した。(既にこの8月には竹間忠三大尉から、また年末には近江誠中尉から人間魚雷の構想が軍令部と連合艦隊司令部に提出されている)

昭和18年末、意を決した黒木、仁科の両名は上京し、軍務局に吉松中佐を訪ねて人間魚雷の採用を要請した。吉松中佐は軍令部に連絡すると共に軍務局第1課長山本善雄大佐に報告した。山本大佐は二人に対し「必死必殺の人間魚雷は、天皇陛下の大御心を拝察すると軽々には採用できない」と説得した。19年2月11日二人は再度上京してその採用を迫った。1月末のクェゼリン、ルオットの玉砕は戦局の急迫を思わせていた。2月17日海軍の牙域トラック島が空襲により大損害を受けた。遂に意を決した当局は、2月26日付で呉海軍工廠魚雷実験部頼惇吾少将に対し「㊅(マルロク)」と仮称して兵器の試作を命じた。

試作は渡辺清水技術大佐のもとで鈴川溥技術大尉、楠厚技手、有坂技手が担当した。試作に際し、当局から脱出装置を付するよう指示されたので計画は大巾に遅れた。黒木・仁科両名とも脱出装置に猛反対し、一日も早い戦力化を要求した。かくて、19年7月初め「㊅金物」三基の試作が完成した。同月末、呉軍港港外、情島東北の大入魚雷射場で航走試験が実施された。一号艇黒木大尉、二号艇仁科中尉のそれぞれ五分間の航走試験は成功裡に終了した。

昭和19年8月1日海軍大臣の決裁があり、「㊅金物」は正式に兵器として採用されるところとなり、その名も黒木大尉提案のとおり「回天」と名された。

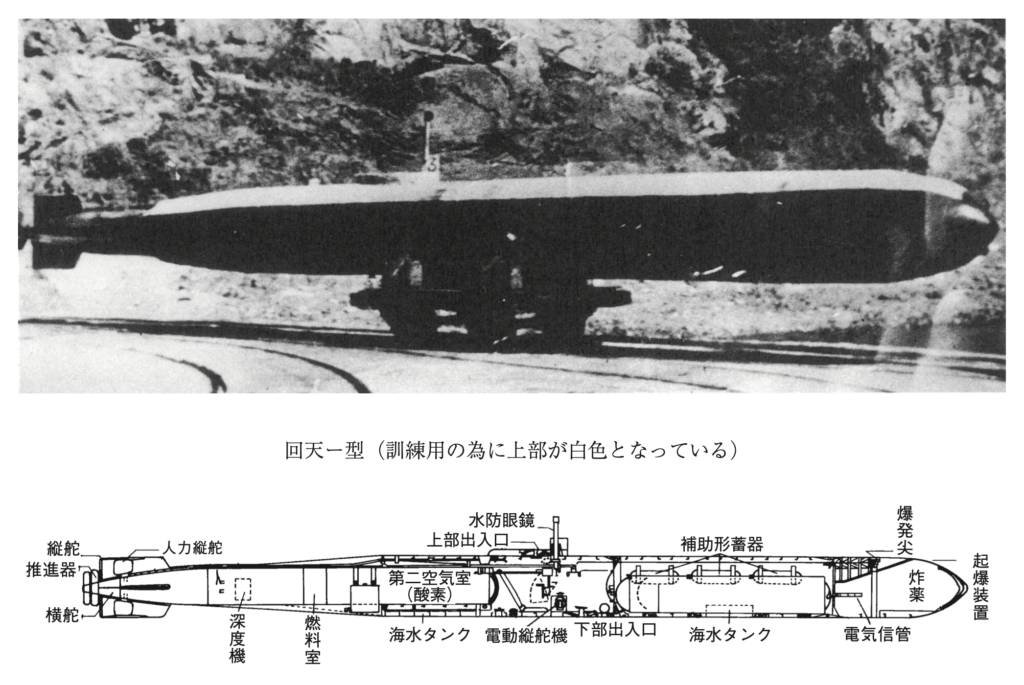

「回天一型」は図のように直径1米、長さ14.5米、炸薬1.6噸、重量8噸で搭乗員は中央に座し、小型潜望鏡で外部を観測、浮上、潜航、操舵をするようになっていた。回天作戦の進捗とともに、「回天一型改一」が生産され、また二人乗りの「二型」「四型」が研究されたがこれは実験段階で終った。なお、92式電池魚雷を原型とする「十型」も研究されていた。(次表参照)