第一編 特別攻撃隊の戦闘 第6章 待ちうける水中特攻隊

1. 海龍

1. 海龍

1「海龍」の性能と特長

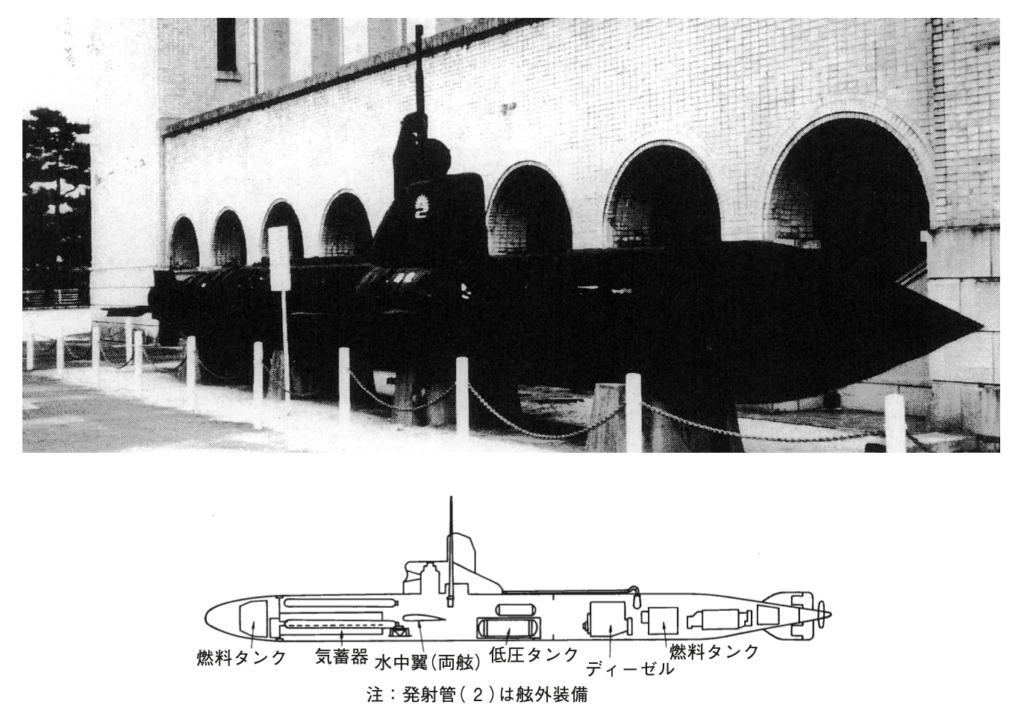

「海龍」は局地防禦用特殊潜航艇である。その構造は、在来の潜水艦や甲標的とかなり異なっていた。その、頭部に六〇〇瓩の炸薬を持つなどの点を考慮すれば、回天と同様攻撃に死を前提とする特攻兵器である。

海龍は有翼で、その操舵装置は飛行機と全く同じであった。碇泊を除いては低圧タンクに注水し、浮力をほとんど±0に調節してあるので、急速潜航性に優れ、10秒以内で潜航でき、また水中航行の安定性に優れていた。

艇は、大量生産に適するよう工夫されていたので量産ができ、さらに故障しにくい規格品を部品として採用し、このため多少の性能低下は忍ぶとの方針を貫いた。このことは考案者浅野卯一郎大佐や設計担当の佐藤五郎教授の思想に基づくものである。この考え方は、昭和19年8月ころから終戦までの海龍の量産化に大いに役立った。

艇体は三ブロックに分け製作し、これを最後に組立てる生産方式をとった。これにより組立作業を簡単にし、修理作業も容易にした。水上航行及び電池チャージ用エンジンには、スーパーチャージをつけた「いすず」の100馬力陸用ディーゼルエンジンを採用した。当時このエンジンは量産性に優れていただけでなく、故障率が低かった。

海龍は小型で魚雷の発射管を艇内に持つことができなかった。このため艇外の翼下にレールで連結する発射筒二本を装着した。電装した場合、水上、水中の速度が落ちる欠陥はあったが、水中速度の遅い海龍にとって、攻撃の必成を期するには、どうしても魚雷の装備が必要であった。魚雷発射には「六号火薬」という一種の固体ロケットを使った。

海龍は回天のほぼ二倍、甲標的の二、五分の一の潜水時重量を持つ。水中速度は最高10節で回天は甲標的よりもかなり劣っているが、航続距離については水上460浬、水中36浬で、決定的に優れていた。局地防禦用の潜航艇としては、適度の機動性を持つことが運用上極めて重要で、もし実践に供せられたならば大きな成果を挙げ得たものと思われる。

2 海龍の開発

海龍の設計は昭和18年後期から開始された。この実験用潜航艇のコード名は「SS金物」と呼ばれた。「SS金物」の試作艇は19年6月ころに完成した。6月、前田冬樹中尉、7月、久良知滋中尉が横須賀に着任して「SS金物」の試験にあたることになった。技術陣と搭乗員の激論を闘わす討議の間に、逐次実用可能の艇に変わっていった。特に艇外に魚雷を装着することは、技術的な大問題であった。しかし用兵的にみれば不可欠であり、苦心の末この問題を解決した。

昭和19年8~9月ころ、「SS金物」の試作艇は三隻であった。まだ、正式に兵器として採用されていないが、将来、この艇をどのような方向に発展させるかは大問題であった。

特殊潜航艇は甲標的が丙型に変った時期であり、更に遠洋作戦を可能とする丁型「蛟龍」の方向に進もうとしていた。激しい潜水艦の損耗を補う意味があったと思われる。しかし量産し難い構造は問題であった。回天は、生産、訓練ともに順調に進みつつあった。潜水艦に搭載して敵基地の進入攻撃あるいは外洋上の敵艦船を攻撃する回天は、当時最も期待されていた。前田、久良知両中尉は「結局、SS金物は局地防禦用兵器として、その量産性を活用し、本土防衛用として大量に整備すべきである。」と結論づけた。

右の結論を実現するためには、早急に教官要員及び訓練艇の確保、訓練基地及び訓練用教材の整備が必要であった。両名は、その実現のために海軍部内の関係先を説いて廻った。若い海軍士官の情熱が、海龍部隊を誕生させたと言うことが出来よう。

3 海龍隊の誕生

工作学校「昭19・9~11)10月初め、甲標的のP基地から予備学生3期の海軍少尉四名とその艦付が工作学校に転勤して来た。最初の教官要員である。とにかく航海術から教育する必要があった。夜は座学、昼は海軍工廠で艇の構造、操縦法を教育した。艇の不備、あるいは操縦未熟で何回か艇が沈みかけた。その間に艇の不備は改造されていった。

油壷基地(昭19・11末~20・3)「SS金物」の訓練を進めるためには専用の訓練基地を持つ必要があった。11月中旬油壷を視察した久良知中尉等は東京帝国大学臨海実験所が適地であることを上申し、その使用を許可された。下旬SS艇六隻とともに訓練基地を移転した。20年1月になると陸続として基地要員が転勤して来るようになった。甲飛13期の飛行兵曹が一陣(第一次水中特攻要員)、二陣以降には甲飛14期も加わって着任。空から海中への転進である。予備学生、海兵出身の士官も新たに着任した。

2月中旬「SS金物」は「海龍」と名付けられた。これから海龍の大増産と搭乗員の大量養成が始まる。東京空襲が熾烈化しようとするころである。隊員は洞窟を掘り、防空壕を構築しながら訓練に励んだ。

横須賀突撃隊(昭20・3~8)昭和20年3月、第1特攻戦隊が編成され、その下に横須賀突撃隊、第11突撃隊が編成された。第11突撃隊司令に藤田菊一大佐、副長池田徳太少佐、特攻長松島茂雄少佐が発令された。油壷の第11突撃隊には基地要員を充実し、空襲下で艇を隠蔽し、あるいは整備場としての洞窟を掘り、また洞窟内に通信施設を作るなど、第一線戦闘基地として機能を整えることとし、搭乗員と整備員は横須賀に移動し、要員の訓練に当たることになった。

横須賀突撃隊は「横須賀嵐部隊」の看板を掲げ、航海学校内に開隊し、増勢にしたがい機関学校をも使用した。教育のために両校の教材と教員を最大限に活用した。教育人員数は六カ月で搭乗員二千人、整備員三千人の予定であった。

横須賀工廠は持てる力をふりしぼって海龍を建造した。20年9月までに七六〇隻完成を目指していたが、終戦時の完成数は二二四隻、建造中二〇七隻であった。

搭乗員の大量急速養成には問題が山積していた。教育修了者を直ちに教官とし、その教官が数名を教育するというふうに鼠算式に、とにかく水上、水中航行が出来るまで教育し、あとは第一線基地で実践訓練をすることになった。激しい訓練が厳しい空襲下に終戦まで続いたが、その間宮崎艇、蕪木艇、あるいは整備員の殉難等の犠牲が出た。横須賀港を出て航海実習をしていた起洋丸が米軍機の銃撃を受け、中山一飛曹及び松岡一飛曹が戦死した。

4 突撃隊の展開

海龍は鳥羽、江の浦、下田、油壷、勝山、勝浦、小名浜に、それぞれ前線基地を持ち、それに逐次に展開し、あるいは展開していく予定であった。

20年6月中旬、先ず油壷の第11突撃隊36隻が展開した。当日は波浪の強い日であった。ベテランは横須賀に教官として残した関係で、搭乗員は水上、水中航行がやっと出来るという技量である。回航途中波浪のため水上航行を水中航行に切り換えた。何隻が油壷に入港出来るかが危惧されたが、加藤艇がついに途中で沈没行方不明となった。ともあれ、悪条件下に逐次35隻が回航出来たことはかなりの自信になった。千載一遇の好機に、ただ一度の攻撃に成功するには、これからの訓練が重要である。この夜から襲撃訓練が開始された。

6月下旬、震洋、海龍等展開中諸隊の総合夜間訓練が大島ー房総の間で行なわれた。海龍は第11突撃隊から三隻が参加した。久良知大尉以下三隻は訓練用電装をして参加したが、結局久良知艇だけが襲撃に成功し、他の二艇は索敵すらできなかった。海龍隊の訓練未だ十分ならず。更に訓練方法を改善し、隻数を増加して訓練を強化した。7月下旬、東艇(艇長、東外吉少尉、艇付、成瀬敏明一飛曹)が払暁訓練を終えて基地に帰投中遭難した。諸磯海岸沖、水深50米の地点である。基地では急いで救難作業が始められたが、敵機の空襲が激しく兒玉少尉らの戦死者を出し遂に救出を断念した。海龍訓練の様相はおおむね右のようであった。

8月上旬、八丈島の観測所から「上陸用舟艇を伴った敵大艦発見」の第一報が入り、「決号作戦発動」の命が油壷基地に届いた。特攻隊長久良知大尉は直ちに整備員に「全艇出動用意」と「電装」を命じ、搭乗員を臨海実験所前の砂浜に集合させた。「整備出来しだい全艇出撃する。集合地点は九十九里浜沖で、沈座して敵を待つ」「無線に注意。無線が故障したら基地に帰投せよ」と指示して出撃した。城ヶ島を廻ったところで「誤報である。全艇直ちに帰投せよ」と無電の命令が入った。かくて、海龍部隊は実践に投入されることなく終戦を迎えた。

海龍は攻撃に死を前提とする特攻兵器であった。海軍上層部はその採用をためらったが、若い士官たちの情熱に押されて兵器として採用したものである。それは回天の場合も同様であった。したがって海龍の搭乗員は志願者でなければならない。搭乗員の決定に当たっては、搭乗を希望しない者を選別することに特に留意した。この結果、申出のあった二名は直ちに他に転属させたが、当時の状況下で、この申出をされた勇気を今でも賞賛している。(久良知 滋)